実践のアイデアは無限大!楽しく学べる“おいしい教材”知育菓子®︎の活用事例を共有する授業カンファレンスをレポート!【PR】

2025年2月16日(日)、クラシエ株式会社のオフィスで「知育菓子®授業カンファレンス」が開催されました。

このイベントでは、新たに「知育菓子先生®」として認定された先生方の認定式が行われ、実践発表や授業アイデアの共有の場も設けられました。

今回は、先生の学校編集部がカンファレンスの模様をレポートします。2025年度新たに「知育菓子先生®」に認定された先生方の授業実践も紹介していきます。

東海大学付属高輪台高等学校・中等部

八嶋 孝幸(やしま たかゆき)さん【写真右】

弘前大学教育学部附属小学校 主幹教諭

昨年の参加者が、今年は知育菓子先生®︎として実践発表!

皆さん、こんにちは!先生の学校編集部の岩田 龍明です。

2025年2月16日に開催された「知育菓子®授業カンファレンス」の取材にやってきました。

クラシエ株式会社のオフィスに足を踏み入れると、知育菓子®がずらりと並び、ワクワクした気持ちで会場に入りました。

まずは「知育菓子先生®」認定式からスタート!

クラシエ株式会社フーズカンパニー プレジデント・橋本さんから、2025年度知育菓子先生®︎に認定された先生方に認定証が手渡されました。

橋本さんは、握手を交わしながら「知育菓子®を通じて、子どもたちにユニークな学びを届けてほしい」とエールを送りました。

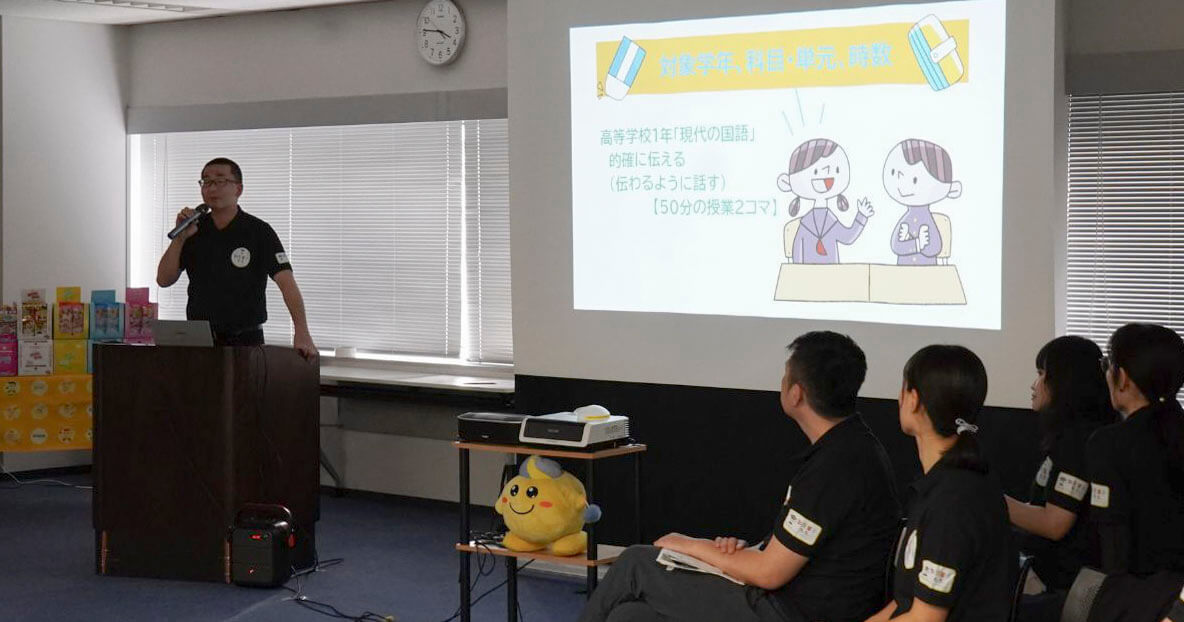

続いて、新たに認定された先生方による授業プレゼンテーションが行われました。さまざまな校種・教科の先生が登壇し、独自の授業アイデアを発表。会場の教育関係者も熱心に耳を傾け、メモを取る姿が見られました。

「去年はこの席に座っていた自分が、今年は発表者として登壇しているなんて驚きです!」そう語るのは、東海大学付属高輪台高等学校・中等部の国語科教諭・野口大輔さん。

野口さんは、昨年のカンファレンスに参加したことがきっかけで、知育菓子®を活用した授業に挑戦することを決めたそうです。

昨年度の認定式で、実践を発表されている先生方がキラキラしていて、とても楽しそうだったのが印象的でした。

先生が楽しんでいる授業なら、きっと子どもたちも楽しいはず。知育菓子®︎を活用すれば、楽しさだけでなく学びにつながるものが生まれるのではないかと思い、応募しました。

また、高校や国語での実践はまだ少ないと知り「誰もやっていない新しいことに挑戦してみよう」という自分の好奇心も働きましたね。

野口さんは、ソフトキャンディ「ねりキャンワールド」を用いた国語の授業を実践。

生徒はまず、ねりキャンを使ってオリジナルキャラクターを制作。その後、ペアを組み、一方が言葉だけでキャラクターの特徴を伝え、もう一方がそれを再現する活動を行いました。

「言葉だけで伝える難しさを実感しながら、表現力を鍛えることができました。生徒たちは『もっとやりたかった!』と大興奮でした」と野口さん。大きな手応えを感じたそうです。

知育菓子®︎が、社会と学校をつなぐハブに

知育菓子先生®︎に認定された先生方のプレゼンは、どの実践もユニークなものばかり。教科も校種もさまざまで、先生一人ひとりの専門性によって「そんな教材の解釈があるのか!」と驚かされる場面がたくさんありました。

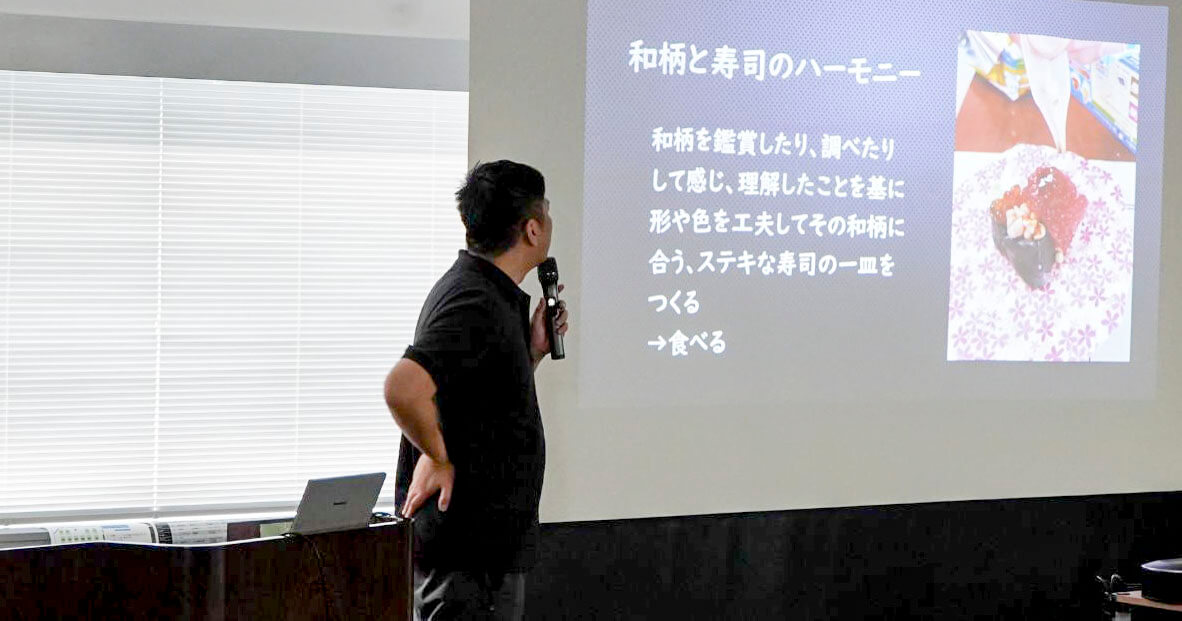

弘前大学教育学部附属小学校の主幹教諭・八嶋孝幸さんも、今回新たに知育菓子先生®︎に認定された先生の1人。専門教科が図画工作の八嶋さんは、知育菓子®︎をどのように活用し、どんな授業を実践されたのでしょうか。

私が今回使用したのは、「ポッピンクッキン たのしいおすしやさん」という知育菓子®︎です。

このお菓子は、ソーダ味のシャリを握り、まぐろ寿司・たまご寿司・いくら寿司・ちらし寿司の4種類を作ることができます。それ以外にもいろいろなお寿司がつくれるように「ねりキャンワールド」も使いました。

今回は「お寿司がのっているお皿の柄」に着目し、小学校5・6年生の図工の授業に知育菓子®︎を使うことにしました。

回転寿司では、お皿の色や柄が値段ごとに違いますよね?実は、食べ物が美味しく見えるかどうかは、食べ物そのものだけでなく、お皿のデザインも関係しているのです。

そこで、和柄の折り紙と「ポッピンクッキン たのしいおすしやさん」と「ねりキャンワールド」を組み合わせて、「どんなお皿との組み合わせなら、お寿司がより美味しそうに見えるか?」を、子どもたちと探究しました。

今回の実践は、「世の中の事象と学習をつなぐこと」を意識していたのですが、知育菓子®︎が社会と学校をつなぐハブとなってくれたと感じています。

この学習を通して子どもたちが、普段何気なく目にするレストランのディスプレイなどを見たときに、「どんな考えがあって、このデザインが作られているんだろう?」と考えるようになったらと考えていました。

八嶋さんは、知育菓子®︎の「食べられる」という特性が、教材としての大きな魅力につながっていると語ります。

これまで「おいしそうな形をつくろう」「おいしそうな色をつくろう」というような実践はありましたが、実際に食べることはあまりなかったように思います。

でも、知育菓子®︎では、本当に食べられるじゃないですか。食べることって、子どもにとって大切なことだから、決して適当に作ったりしないんですね。

寿司の形一つとっても、「自分の体に入れるものだから」という意識が働いて、粘土で作るときよりもずっとこだわって作っていたのが印象的でした。

実際に知育菓子®︎を使うまでは「どこまで教材として使えるんだろう?」という疑いの気持ちもありました。

でも、いざ実際に使ってみると、子どもたちはどんどん新しい発想を生み出していくんですね。私が説明する以上に、丁寧に説明書も読み込んで、試行錯誤しながら作っていました。

あらゆる面から見て、知育菓子®︎はとても優れた教材だと感じています。

知育菓子®授業を体験した先生たちの声

認定式や実践発表の後は、参加者の先生が実際に知育菓子®を体験する時間が設けられました。童心に返った先生方は、知育菓子®に夢中になりながら、授業での活用法を話し合っていました。

実際に参加した3人の先生に、カンファレンスの感想を聞いてみました。

友人2人を誘ってイベントに参加しました。イベントに参加するのは今回で2回目ですが、「こんな授業できそうだね」と意見を交わしながら知育菓子®︎を体験でき、とても楽しかったです。授業での活用はもちろん、異なる専門教科の先生と合同で教材研究をしたり、チームビルディングに使ったりするのもおもしろいのではないかと感じました。校内研修のツールとしても可能性がありそうです。

(東京都の公立中学校教諭)

それぞれの先生方の実践事例に、メモを取る手が止まらないほどワクワクしました。いろいろな知育菓子®︎を体験できてとても楽しかったので、実践に授業で挑戦してみようと思います。来年は、知育菓子先生®︎に応募してみたいです!

(通信制高校 教諭)

今回のカンファレンスに参加して、見た目もかわいく、おいしい知育菓子®︎に感動しました!種類がとても多く、知らなかったものもたくさんありました。私は特別支援学校で働いているのですが、「ねりキャンワールド」を図工の授業で活用し、「大切な人へのスペシャル弁当」という学習を実践したいと思いました。来年度は同僚と一緒に実践にチャレンジしてみたいです!

(東京都の特別支援学校 教諭)

取り組む先生の数だけ、新しい実践が生まれる

クラシエ株式会社では、2025年6月30日(月)まで、知育菓子®︎を使った授業を考え、実践する先生を募集しています。授業案をフォームで提出し、「知育菓子®︎授業」として採択されると、希望の知育菓子®︎が無償提供されます。

▶︎詳細はこちら

https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/jugyou/recruit

最後に、今回インタビューに応じてくださった野口先生、八嶋先生から、2026年度の知育菓子先生®︎に挑戦したい先生に向けて、メッセージをいただきました。

挑戦するかどうか悩んでいたら、まずは「知育菓子®︎授業」に挑戦してみることをおすすめします。やってみて分かることもたくさんありますしね。

授業案が採択されると、希望する知育菓子®︎が届くので、実際に子どもたちと一緒に体験できます。ぜひ、知育菓子®︎の楽しさを子どもたちと共有してみてください!

知育菓子®︎を使った授業アイデアは十人十色。取り組む先生の数だけ、新しい実践が生まれます。

同じ教材を使っても、目の前にいる子どもたちはそれぞれ違う。

だからこそ、先生ごとに「自分のクラスだったらこんな反応があるかも」「こんな学習をしたら、子どもたちはこう成長するかも」といった想像が膨らんでいきます。

あなたの学校・クラスでしかできない、オリジナリティあふれる実践をたくさん生み出していただけたらうれしいです!

〈取材・文・写真:先生の学校編集部〉