デジタル教科書にもすぐにアクセス!積極的な協働学習のサポートにも貢献するBenQの電子黒板[PR]

![デジタル教科書にもすぐにアクセス!積極的な協働学習のサポートにも貢献するBenQの電子黒板[PR]](https://www.sensei-no-gakkou.com/wp-content/uploads/2021/08/名称未設定のコピー-1.jpg)

東京都あきる野市にある菅生学園初等学校。豊かな自然環境を生かした体験学習に重きをおいたカリキュラムで子どもたちのみずみずしい感性を育てる同校では、電子黒板やタブレット端末の導入など、早くからICT化にも取り組んできた。

そんな菅生学園では、子どもたちの学ぶ環境をアップデートするため、「ラーニング・コモンズ」という子どもたちの自由なアウトプット力を引き出すための学習スペース作りを計画している。

そんな新しい学び場に必要不可欠な電子黒板を導入するにあたり、ベンキュージャパン株式会社(以下、ベンキュー)が提供する電子黒板のトライアルキャンペーンに参加したという。

ラーニング・コモンズとは一体どのような計画なのか、同校広報室・情報担当の下野祐輔先生に話を聞いた。

2011年より菅生学園初等学校に勤務、音楽科の授業を担当。(本年度は学級担任を兼務)分掌として広報室兼ICT推進部を担当。学生時代は音楽学部でピアノを専攻する。勤務をしながら演奏活動も続ける。初等学校では合唱部の指導もし児童の活動を指導している。

菅生学園初等学校は「自然が、教科書だ」という建学の精神のもと、「歩き 考え 学ぶ」を基本理念に掲げて、2007年に創立。自然豊かな環境の中で、心も体もたくましく、社会に有益となる人間の育成が図れるよう、「知の習得・心の涵養・体の育成」の3つを指導の重点に定めている。また、21年には系列の東海大学菅生高等学校中等部に「医学・難関大コース」を新設。12年間一貫教育で、国際標準の人間性や知性を身に付けた「21世紀を生き抜く真のリーダー」を育てるべく初等教育を実践している。

子どもたちが思う存分アウトプットできる教室にICTツールは欠かせない

菅生学園初等学校は、早くからICTの導入を進めてこられたそうですね。

2014年頃から、タブレット端末(iPad)の導入を皮切りに徐々にICT化を進めてきました。現在は、CYOD(Choose your own device)でセルラーモデルのiPadを1人1台導入し、各教室には電子黒板をそろえています。

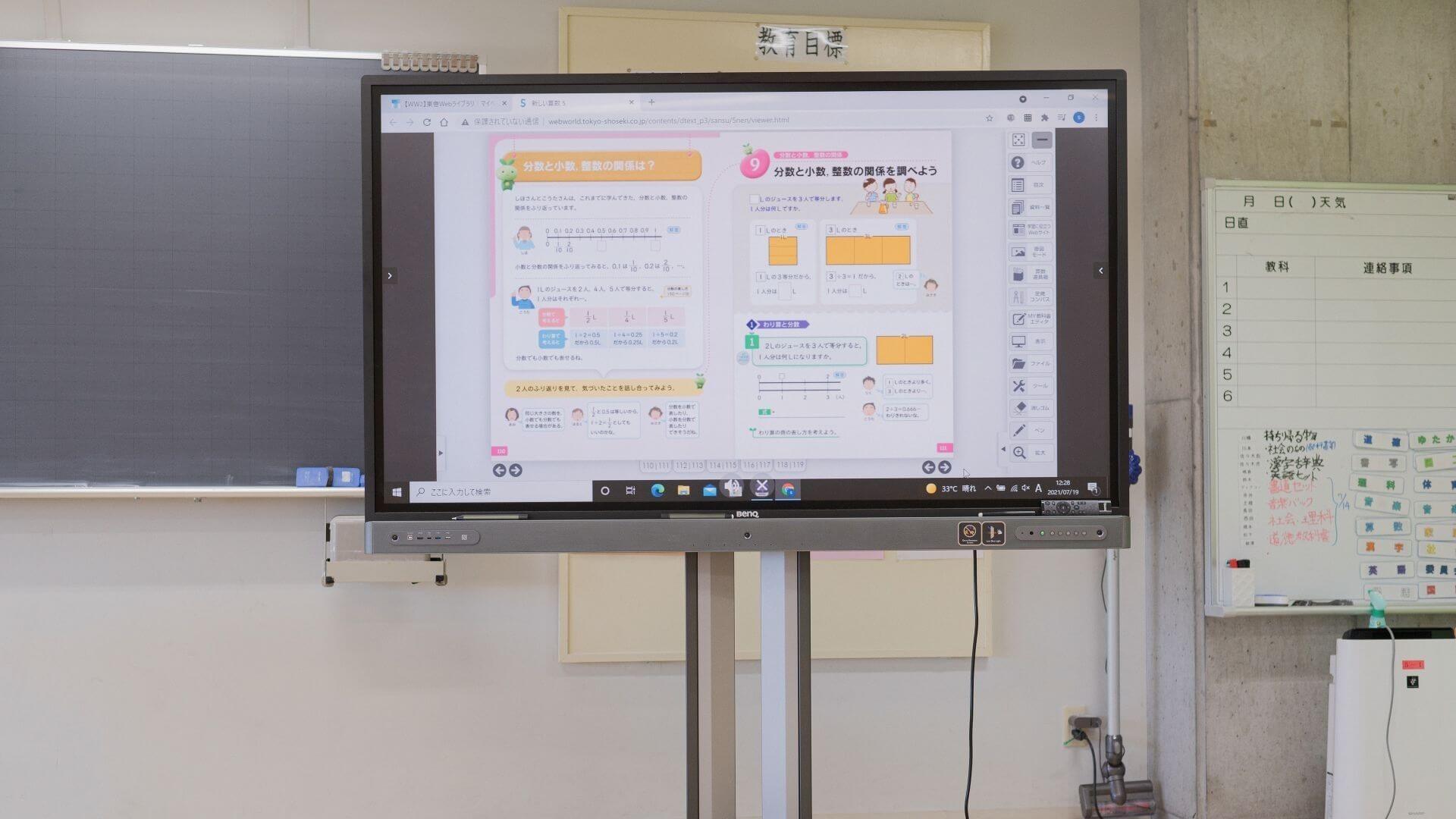

昨年度からはデジタル教科書も使い始め、電子黒板とタブレット端末との相乗効果で子どもたちの学習効率が上がりました。

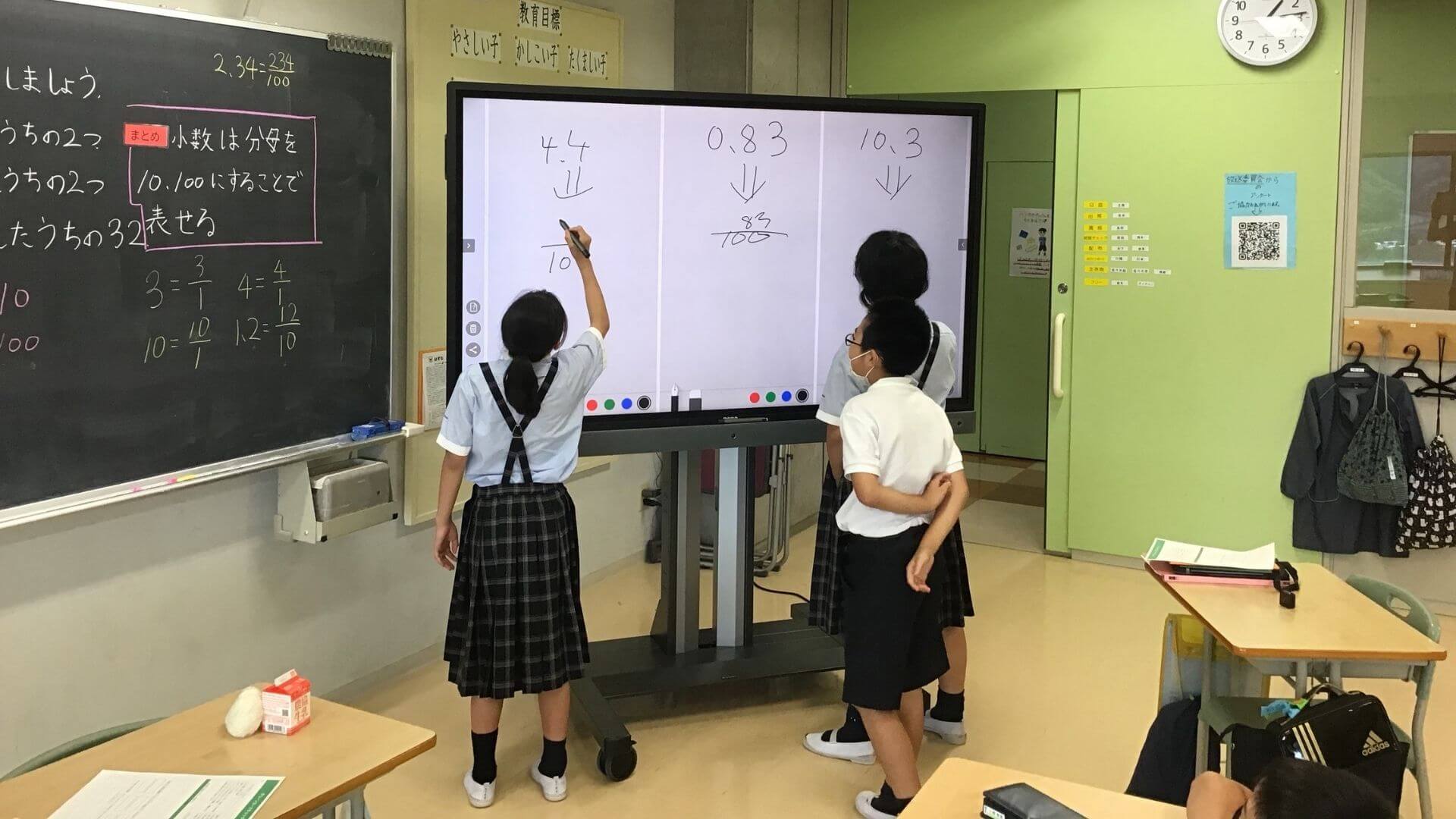

特に電子黒板は、子どもたちが考えたことをクラス全体で共有する「思考の見える化」をするための道具として有用だと感じています。

子どもたちからも見やすいと好評だったそうだ

今回、ある計画のためにベンキューの電子黒板をトライアル利用されたそうですが、どんな計画が進められているのでしょうか?

実は今、子どもたちの自由なアウトプット力を引きだすために、ラーニング・コモンズ(学習支援を意図した場所や施設)を作ろうとしています。

ICTを活用したアクティブラーニングに特化した空間にしたくて、ツール選定を進めているところです。一般教室のように、机が一律に黒板の方を向くようにデザインされた空間ではなく、個人作業もできる、グループでの協働学習もできるスペース。

そのためには机や椅子の配置を柔軟に変えられたり、机の天板に子どもたちが思いついたことを水性ペンで書けるようにしたり、それをキャプチャーできるタブレット端末を置いたり、キャプチャーした画面をさらに大きくアウトプットするための電子黒板があったり。そんな空間をイメージしています。

なぜラーニング・コモンズをつくろうと思われたのですか?

7年前にタブレット端末を導入して感じたのは、子どもたちの「思考の共有と可視化ができる」ということでした。

そこから更にICT化を進める中で、思考の共有と可視化ができると「多様なアウトプットにつなげられる」ことが分かってきました。

電子黒板もタブレット端末も、使えば使うほど子どもたちは思考を深め、さまざまな付加価値を創造していきます。これからの時代、子どもたちには発表する力や主張する力がますます必要になっていくでしょう。

そのような中で、私たち“先生”が子どもたちにできる適切なアプローチは何か。

手取り足取り教えてあげるよりも、教室である程度必要な知識のインプットをサポートしたら、あとはラーニング・コモンズのような自由で柔軟な環境で、子どもたち自身がその知識の出し方、使い方を考える。

どんな方法で自分の思考を外に出して表現していくのかを自分たちで考えることこそが大切だと考えています。子どもたちが思う存分、自由にアウトプットできる空間を作ろうということで始まりました。

Windowsとの互換性も良く、デジタル教科書にもすぐにアクセス

ベンキューの電子黒板を3週間使ってみての感想はいかがでしたか?

トライアルさせていただいた75型のモデルは、画面が大きくて子どもたちからも見やすいと好評でした。電子黒板単体で動画も再生できるので、社会と理科の動画資料をいくつか見せたところ、個人的には音が良くて聞きやすいと感じましたね。

また、ホワイトボードの画面を生徒のタブレット端末に表示する機能や、InstaShare(ビデオと音声をワイヤレスで転送してプレゼンテーションができるように設計されたソフトウェア)のアプリが搭載されているのも便利でした。

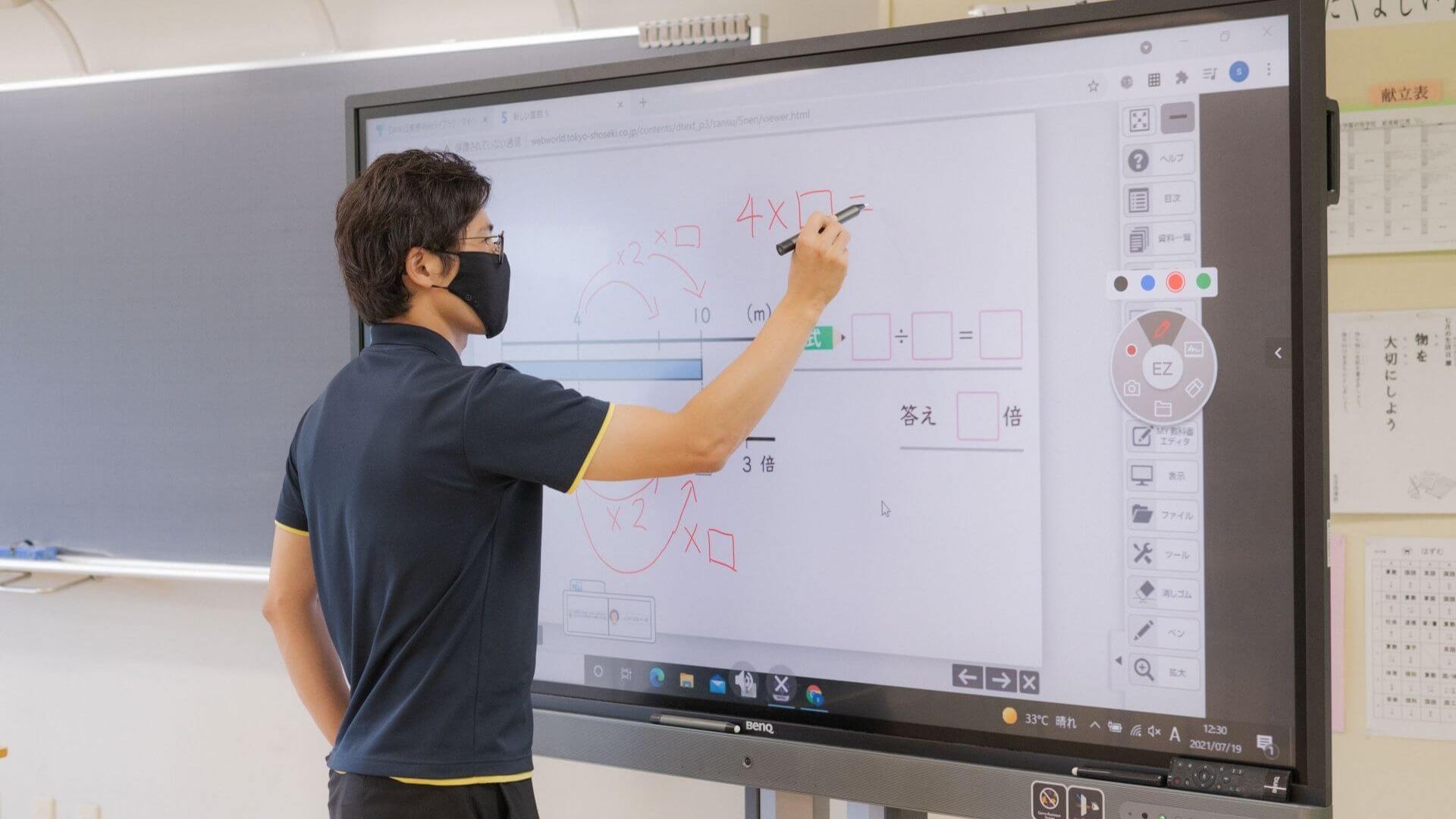

複数のデバイスの画面を電子黒板に最大9分割で同時に表示できたので、資料の比較やグループ発表などにとても役立ちましたし、InstaShareを使うとPCやタブレット端末の画面に表示されたコンテンツを、電子黒板をタッチすることでも動かせたので、図形の授業で子どもたちが電子黒板上で図形を動かしながら試せたのはよかったですね。

Windowsとの互換性も良く、デジタル教科書にもすぐにアクセスして使えたのもありがたかったです。

電子黒板を活用した授業で印象的だったことはありますか?

おもしろかったのは、校外学習で体験したことを授業で深堀りし、プレゼンテーションをする当校独自の「ゆたかの授業」における、5年生の稲作授業でのこと。

田植えの前に行う代掻き(田んぼに水を張り、土をさらに細かく砕きかき混ぜて、土の表面を平らにする作業)の体験を終えた子どもたちに、代掻きについて個人で調べた後に、グループでGoogleスライドを使って資料を作り、プレゼンしようという課題を出しました。

中間発表の日、子どもたちは自分たちが喋る内容を全て文字にして資料に盛り込んできました。内容はとても良いのに文字量が多く、聞いている生徒たちからは「話を聞けばいいのか、文字を読めばいいのか分からない」という声があがり、気づきがあったようでした。

そこでアニメーションの機能を教えたところ、さっそくスライドの要点をアニメーションを使って編集し始めました。

75型の画面に表示したときに、画像や文字の大きさはどれくらいがちょうどいいのか。見出しや要点をどう伝えたら見やすいのか。

受け手側の目線に立って、伝え方や見せ方を考えながら資料まとめができるようになったことは、画面が大きい電子黒板を使ったからこそ、得られたメリットだったと感じます。

学園のICT化を担当する立場として、ICTツールを選定するときに大切にしているポイントがあれば教えてください。

ICTツールはただ導入しただけでは意味がなく、子どもたちにどんな風に使ってもらいたいか、先生たちがどんな授業を実践したいのか、を想像しながら選定することが大切だと考えています。

先生一人ひとり、授業のやり方や教え方は違います。十人十色である先生たちが、やってみたいと思ったことを実践でき、授業スタイルの選択肢を広げられるような教室を目指しています。

その空間には、先生のパートナー的存在になり得るICTツールが欠かせません。

ベンキューの電子黒板はどんな特徴を持った製品なのか!?

ベンキュージャパン大型提示装置製品担当の横山真光さんにも話を聞きました!

先生の業務負荷軽減に貢献する電子黒板

まずは、ベンキュージャパン株式会社について教えていただけますか?

ベンキューは、世界130か国以上で事業を展開する台湾のグローバルディスプレイメーカーです。

安全で健康であること、効率を高め学習を向上すること、より良いライフを実現することの3点をミッションに掲げ、ライフスタイル・ビジネス・ヘルスケア・教育の4分野において製品開発を行っています。

貴社の電子黒板「インタラクティブ・フラットパネル」は海外で高いシェアを得ているようですね。どんな特徴がある製品なのか教えてください。

インタラクティブ・フラットパネルは、「先生に寄り添った電子黒板」をコンセプトに、先生の業務負荷軽減に貢献できる電子黒板を目指しています。特徴は大きく3つ。

1つ目は、ホワイトボードや2つのアプリ画面を並べて表示できるデュオウィンドウズなど、先生にとっての使いやすさを考えた豊富な機能を搭載していること。

スマホのような直感的な操作でICTに不慣れな先生や児童・生徒さんでも、簡単に使い始められます。

2つ目は、電子黒板としては日本で初めてSIAA認証の抗菌ガラスを採用していること。

ベンキューの電子黒板は使用者の健康にも配慮して設計されており、いろいろな人が手でペタペタ画面に触れても菌が繁殖しない特別な抗菌ガラスを使っているので安心です。

また、教室の空気環境を一目で把握できる空気品質センサーも搭載していて、適切な換気のタイミングも分かります。

3つ目は、PCがなくてもそれ単体で動作できること。

動画を流すこともできますし、HDMIやUSBでの接続はもちろん、無線LAN機能でiPadやChromebook、Windowsなどの学習用端末とも簡単に接続できるので、デジタル教科書や生徒のタブレット端末の画面を電子黒板に表示して、その上から書き込みながら解説するといった発展的な使い方も可能です。

フラットパネル・ディスプレイを導入している教育現場からはどんな声が届きますか?

先生方からは、「板書する時間が大幅に減り授業がやりやすくなった」と好評です。電子黒板を指でなぞったときの書き味の良さや、線の追従性の速さ、スピーカーの音の良さなど、シンプルな機能に対する評価も高いですね。

電子黒板にNFCカード(オプション)をかざすことで、電子黒板にログインすると同時にシングルサインオンでGoogleドライブにもログインできる機能があり、それがとても便利だと喜んでいただいています。

また、その解説動画まで作ってくださった先生がいらっしゃいました。上級者向けの使い方になると思いますが、そういう細かい機能が先生方のお役に立てるのかと気づかされました。

まさに先生の使い方に寄り添った機能ですね。今後も普及拡大が見込まれる電子黒板の重要性や可能性についてはどうお考えですか?

電子黒板は導入したからといって従来型の黒板を代替するものではなく、既存の黒板と電子黒板を活用することで、先生が実践したい授業の幅が広がり、生徒の参加意欲や積極性、興味関心を引き出せるものだと考えています。

最新機種には、クイズ形式で学習できる、「カフート(Kahoot!)」という海外でも人気のアプリが新たに追加されています。また、立体図形の表示やPDF・画像ファイルの編集・保存ができるようなアップデートも準備中です。

今後も、先生の板書時間を大幅に減らし、その分を生徒さんたちとの対話や説明時間に使えるようなコンテンツやアプリをどんどん追加していき、子どもたちがよりよく学べる環境づくりの一助となる存在でいたいですね。

BenQ電子黒板について

▼BenQ電子黒板 製品詳細

https://www.benq.com/ja-jp/business/ifp/education-rp02.html

▼導入事例動画①:神奈川県立秦野高等学校様

https://youtu.be/6RBkgDvdp1w

▼導入事例動画②:アオバジャパン・インターナショナルスクール様

https://youtu.be/23R-NzZrvoM

〈取材・文=先生の学校編集部/写真=竹花 康〉

![生徒の非認知能力や成長は、可視化・定量化できる!探究の評価とキャリア教育に役立つ評価ツール「Ai GROW」をご存知ですか? [PR]](https://www.sensei-no-gakkou.com/wp-content/uploads/2023/11/51.jpg)