挑戦できるチームづくりは、良い関係づくりから。生徒も先生も自主性と創造性を発揮する、白川中学校のチーム担任制

岐阜県白川町にある白川中学校では、学校教育目標である「見つめ、考え、創りだす」を実現するために、部活動の地域移行や、業務改善のための施策など、さまざまな学校改革が行われてきた。

その内の一つが、2024年度から新たに導入された「チーム担任制」だ。チーム担任制を導入した結果、生徒たちが自分で考え行動する力を身につけているのだという。

そんな白川中学校におけるチーム担任制の形とは、どのようなものなのだろうか?導入の経緯や、生徒や先生の変化について話を聞いた。

行政職や管理職を経験したことがきっかけとなり、より広い視野で学校内外の運営や児童・生徒の学び、教職員のモチベーションや資質向上、労働環境について考えるようになる。2023年度より自身の母校でもある、岐阜県の白川町立白川中学校の校長に着任。当校の学校教育目標である「見つめ、考え、創りだす」を実現するべく、今年度は「自主と創造」を合言葉に、子どもの可能性を広げるためさまざまな新しい取り組みを推進している。

子どもや先生の主体性と創造性を引き出すためのチーム

——まずは白川町立白川中学校がどのような学校なのか、教えてください。

本校は、少子化や人口流出が激しく、日本創成会議 人口減少問題検討分科会及び、人口戦略会議が公表した統計において、消滅可能性自治体の1つとして位置づけられた岐阜県加茂郡白川町にあります。全校生徒は100人ほど、教職員が25人という小規模な中学校です。

学校教育目標である「見つめ、考え、創りだす」を成し遂げるために、教員の業務削減や部活動の外部委託など、さまざまな学校改革に取り組んできました。その一環として、2024年4月よりスタートしたのが「チーム担任制」です。

——白川中学校のチーム担任制について、詳しく教えていただけますか?

本校のチーム担任制では、1学年2学級を3人の教員が入れ替わりで担任をしています。そうすることで、学年を担当するチーム全員が、一人ひとりの子どもの状況や個性を把握し、教員の持ち味や強みを生かした指導につなげたいと考えました。

また、チーム担任制と併せて、授業もチームで考えられるように「チーム教科担任制」も採用しました。多くの学校では、1学年2学級でしたら、教科を担当する先生は学年に1人で、同じ学年の授業を2学級担当するか、あったとしてもせいぜい2つの学年を担当する程度です。

ですが本校のチーム教科担任制では、国語・数学・社会・英語の4つの教科で、どの学年においても、2人の先生が授業をされています。

もちろん先生方にとってはメリットだけではなく、学年をまたいで教科を担当することになるので、教材研究の負担が大きくなった側面もあるようですが、チーム担任とチーム教科担任という2種類のチームを作ることで、全教職員が全校生徒を見られるようになったんです。

——メリットだけでなくデメリットもある中で、なぜチーム担任制やチーム教科担任制を導入しようと思われたのでしょうか?

本校の教育目標を実現するためです。

私は、今の学校には「こんな活動をしたい」「こんな学級・学校・地域にしたい」という主体性や創造性が発揮できる環境が必要だと考えています。そのためにも、子どもたちがより多くの人と関わり、多くの価値観に触れ、自分で考えて行動する経験を積むことが重要。

チーム担任制やチーム教科担任制を導入することで、生徒は従来よりたくさんの大人と関わることができ、価値観が広がったり深まったりすると考えたからです。

また、生徒自身が主体的に活動できる環境をつくるためには、先生も指示されてから動くのではなく、創造性を発揮できるようになっていただきたい。先生方が創造性を発揮できるようになるには、生徒と同じく多様な価値観に触れることが必要です。

そこで年齢や性別、経験年数、専門性などの異なる人たちが一緒に同じ学級を担当したり、一緒に授業を考えるようになれば、多様な価値観に触れる体験が学校の中で実現できるのではないか。そう考え、チーム担任制の導入を決めました。

——従来の固定担任制には、どのような課題があったとお考えですか?

私もそうでしたが、固定担任制の場合は、担任の先生は「自分の学級」への責任感が強くなります。となりの学級や他学年とつい比べて、競争意識が生まれることもままあります。自分の学級を良くしたいと思うのは、担任として当然。

でもその一方で1人で担任をするということは、トラブルが起きたときの対応をはじめ、学級運営や授業にまつわるあらゆることを学級担任1人に背負いこませてしまう仕組みにもなっていたと思うのです。

でも、学年や学級経営や授業についてチームで考えることができたら、1人に責任を背負わせなくてよくなりますよね。さらには初任からベテラン、育休などから復帰して日が浅い先生まで幅広い層が働く学校現場において、「1人じゃないよ、皆で頑張ろう」というメッセージが伝えられたら、教育現場を離れる先生も減るのではないかとも考えました。

生徒が考え、決めて、動かす

——チーム担任制のメリットを知ったとしても、新しい仕組みの導入には不安を感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

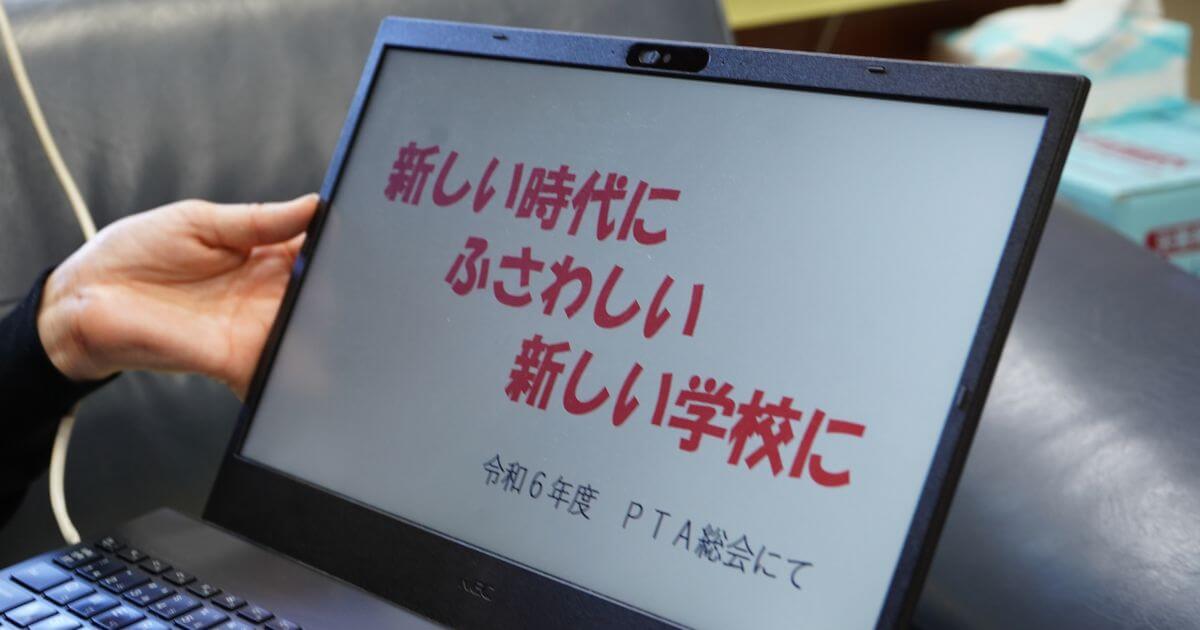

固定担任制からチーム担任制への転換は、大きな変化だったと思います。そのため、準備段階から関係者にはとにかく丁寧に説明することを心掛けました。

まず2023年9月から、教職員・PTA・地域の皆さんに、チーム担任制導入の説明会を実施し、「子どもたちの自主性や創造性を引き出すことで、未来を切り拓く力を養いたい。そのためにチーム担任制を導入することで、子どもも先生もより多くの人の価値観に触れて自分の見方や考え方を広げ、学校全体が創造性を発揮できる場所にする必要がある」と説明しました。

そうしたところ、比較的多くの保護者の方に賛同していただけました。

その中で反対を表明された方もいましたが、その場合には単にチーム担任制の良さを伝えるだけではなく、教職員や私が見たお子さんの日頃の頑張りを伝えた上で、さらにそこを伸ばすための仕組みなんです、という形でお話をしました。そういうつながりの中からでないと、なかなか理解は得られないと思ったので。

また2024年2月に行った授業参観後には、「校長カフェ」というものを開催しました。私はコーヒーを淹れるのが好きなので、私が淹れたコーヒーを飲みながら、参加した保護者一人ひとりと直接対話しました。

また不参加の方に対しては、資料をホームページに掲載し、ご覧いただけるようにしました。白川町の教育委員会にも理解を得るために教育長とも話を重ねて、2024年度4月の実施に至ったというわけです。

——先生方は、新しい仕組みの中でどのような新年度を迎えたのでしょうか?

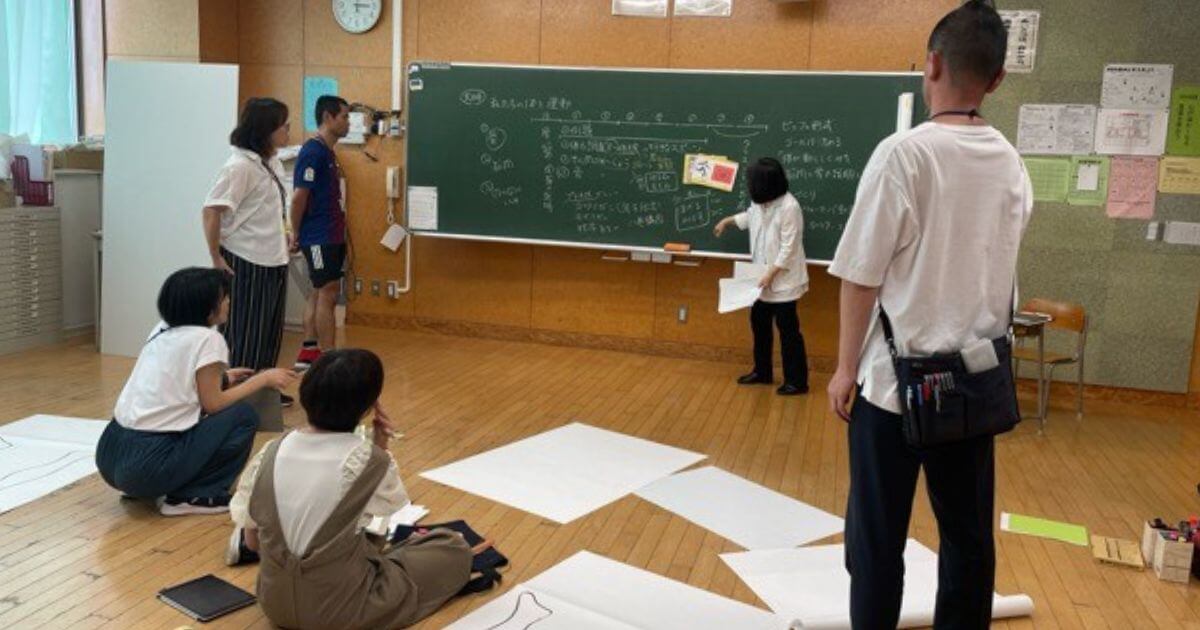

生徒とのスタートは、新しい学年が始まるとき、通常だと学級ごとに「学級開き」を行うことが多いです。しかし今年度は学年でスタートする「学年開き」をしてほしいと伝えました。

学年全員で集まった際に先生方からは、1つの学年を3人の先生がチームで担任すること、そのような学年運営を通して生徒たちには自主的・創造的に活躍できる人になってほしいという願いを伝えた上で「今年1年、どんな学級を作りたいのか、皆さんに委ねます」と子どもたちに問いかけてもらいました。

これ以外の具体的な内容については、それぞれの学年で形はバラバラです。学年ごとにチームを組む3人の教員がそれぞれどのような役割を担うかなどについては、基本的には学年主任に任せています。

——学級運営を生徒たちに委ねたということでしょうか?

はい。例えば朝の会は、生徒が運営していて、健康観察のみ教員が行います。あとは子どもたちが中心となってその日の目標などを立てたり、自分たちがそのとき直面している課題について対話しながら考えています。そのようにして、学級運営を生徒主体で進めるようになっていきました。

生徒に委ねているのは、学級運営だけではありません。学校行事も生徒たちのアイデアで進めました。特に今年度の運動会では、企画から運営まで全て生徒たちが企画したんですよ。

——なぜ運動会の運営を生徒に委ねたのですか?

「自分たちが変わらないといけない」という気持ちに火がついたのは、昨年度の運動会で起きたある出来事がきっかけです。ある生徒が「先生、運動会の種目を変えたいんです」と言い出して。

生徒から提案があったときは、すでに職員会議で運動会種目が決まり、生徒たちに周知した後の段階でした。「もう会議で通っているのに、なぜ変えないといけないんですか?」と思った先生方もいらっしゃいました。

でも結局は「いいじゃないですか、やってみましょうよ」ということになり、生徒が考えた種目を1つ追加することになりました。生徒が自分で企画して実現した種目に取り組むときの喜びは、やはりすごく大きかったんだと思うんです。そういうわけで、今年は生徒が運動会を全て企画することになりました。

——生徒たちにとっての満足度が高かったのですね。なぜ先生方が、このような大胆なチャレンジができるようになったと思いますか?

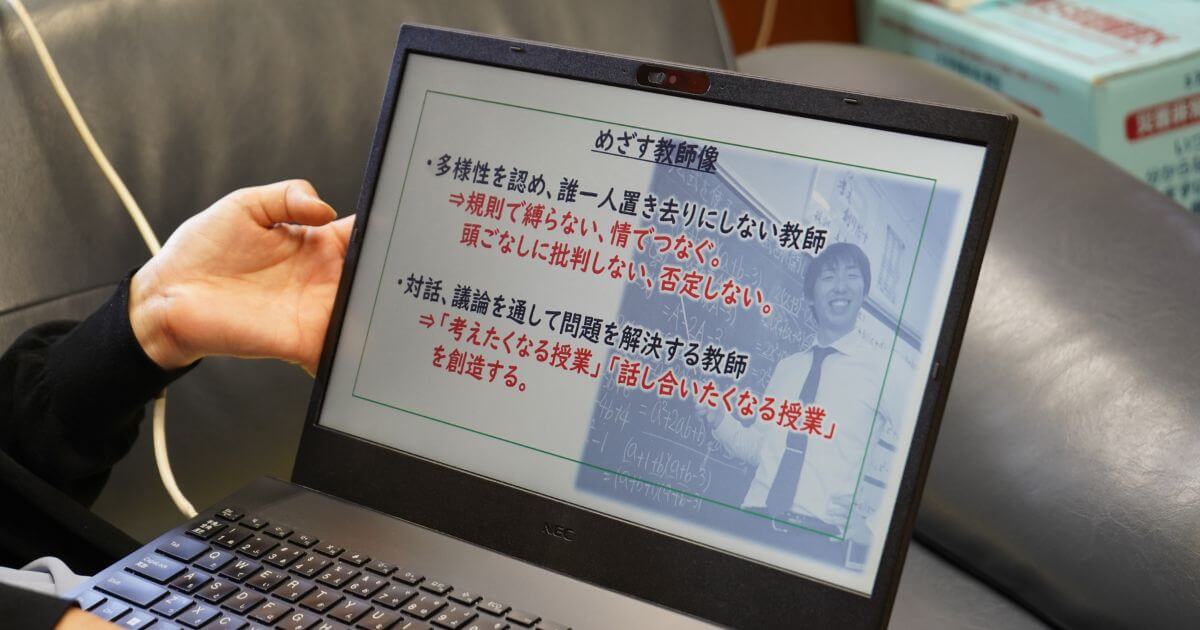

私は普段、「押しつけない」「決めつけない」「叱りつけない」ことを先生方にお願いし、生徒の創造性が引き出されるような関係づくりを大切にしてもらっています。それは私自身が先生方と接する上で大事にしていることでもあります。

校長から、「押しつけられない」「決めつけられない」「叱りつけられない」という環境の中で先生方が過ごせるよう、私も意識をしています。さらには、何かあれば同僚の力を借りられるという安心感の中に先生がいるからこそ、生徒が創造性を発揮できるような活動に積極的に挑戦できるようになったのだと思います。

その結果、以前はあまり自分の意見を口にする方ではなかった生徒たちも、チーム担任制を導入してから、だんだんと自分の思いを伝えてくれるようになりました。例えば生徒総会では、これまではほとんどの案が「賛成多数」としてすぐ終わっていたものが、子どもたちが考え意見を出して議論し、何かを生み出そうとするようになってきたんです。

また日頃の様子を見ていて、子どもたち同士の関係においても、互いにはっきりと意見を伝えるようになりました。例えばトラブルが起きたときに、トラブルをなかったことにするのではなく「こういうところがおかしいから、変えた方がいいんじゃないか?」と声を上げるようになったんですね。

そうやって身近に起きたトラブルに気づき、自分たちで問題を特定して解決できるようになることが大事だと改めて気づかされました。

——チーム担任制導入後の保護者や教職員の皆さんの反応はどうでしたか?

1学期にとったアンケートでは、9割近い保護者の方が「子どもが学校に行くことを楽しみにしている」と答えてくださいました。「担当の先生が複数いると、話しやすい先生に話せていい」と、子どもはもちろん保護者も感じているようです。

教職員の間では、導入前や初期段階では不安を口にする者もいました。「学級担任に憧れて教員になったのに」という声があったことも事実です。でも実際に始まった今は、前向きに捉えて挑戦してくださっているように感じます。

良い関係づくりが、良い思考・行動・結果を生む

——生徒も先生も「見つめ、考え、創りだす」の実現を目指し、前向きに挑戦できるようにするために、太田さんが心掛けていることはありますか?

生徒と職員、あるいは職員同士の関係づくりを何より大事にしてます。関係がよければ、良い思考が生まれて、行動につながり、良い結果がついてくる。

だからいつも職員には、生徒と関わる上で「押しつけない」「決めつけない」「叱りつけない」ことを大事にしてもらい、まずは子どもたちの思いを聞いて、それを後押しして、本当にできるかどうか一緒に考えて、「先生にできることは何?」というスタンスで関わる。

価値観を押しつけてしまえば、子どもの主体性や創造性を引き出すことはできないので、それを何より大事にしています。

——改めて、白川中学校にとって「チーム」とは、どのようなものなのでしょうか?

職員が挑戦しやすいチームとなっていくための、「完璧な人間は誰1人いないので、強みはもちろん、弱さも含めて互いに支え合える集団」ですね。

職員にもいろいろな人がいます。当然その人の持ち味も違うし、生徒との相性、経験年数の差だってあります。時には1人で背負えないこともあるので、皆でやればいい。それは責任を放棄するということではなくて、チームで責任を負うということ。

皆で支える、誰も一人じゃない。そういう考え方を形にしたのが、白川中学校のチーム担任制だと思います。

「チーム担任制」へのホンネ、3人の先生に聞いてみました!

石井 彰伸(いしい あきのぶ)さん

(1〜3年生の保健体育を担当・生徒指導・2年生 学年主任)

ーー導入について聞いたとき、どう思いましたか?

正直に言うと、あまり前向きには捉えられませんでした。これまでの経験の中で、担任として子どもたちと向き合うことで自分自身が成長できたと感じていたこともあり、担任という仕事にすごくやりがいを感じていたからです。

そのやりがいが、チーム担任制を導入することで失われてしまうのではないかという懸念があって。でも実際は違いました。学年主任の私もチームの一員となり担任の役割を担うことで、生徒と関わる機会が増えてうれしかったです。

ーーチーム担任制を導入するメリット、デメリットは何だと思いますか?

経験年数による差だったり、得意・不得意を補い合えるところは良いです。でも単に得意なことばかりをやって、苦手なことはお願いするという形ではなく、お互い教え合いながら成長できる環境が大事だとも思います。

また、情報共有のための対話の時間が必然的に増えました。時間はかかりますが、情報共有はもとより目的・目標、その優先順位、生徒にとって何が適切かなど、チームですり合わせていけるようになりましたね。メリットとデメリットは表裏一体なようにも感じています。

鈴村 奈津恵(すずむら なつえ)さん

(1〜3年生の英語を担当・特別支援教育主任 2年生の特別支援学級担当)

ーー導入について聞いたとき、どう思いましたか?

私は育児などによる長いブランクを経て復帰したので、1人で担任をするということに不安を感じていて。そのためとてもありがたい制度だと思いました。

特に私が担任する特別支援学級は、通常、知的学級と情緒学級のそれぞれに担任が必要なため、従来の仕組みだと自分1人で対応せざるを得ず、不安を感じることが多かったんです。

でも、チーム担任制になり子どもや授業のことを支援学級の担任同士で話し合えるようになったので、自分にはもちろん、生徒にとってもプラスになっていると思います。

ーー先生方がチームになる上で心掛けていることはありますか?

「こんなこと気づいたよ」とか「今日あの子がこんな姿を見せてくれたよ」といった話を、チーム内だけでなくいろいろな同僚とすることがとても大事だと考えています。

特別支援学級はどうしても通常学級から孤立しがち。でも特別支援学級も学校の中のチームなので、特別支援学級と通常学級の生徒や先生のつながりを増やすために、対話を大事にしています。

渡邉 空楽(わたなべ そら)さん

(1・3年生の理科を担当 1年生担任)

ーーチーム担任制について、どう感じていますか?

僕は初任者としてこの学校に赴任したのですが、学校行事の1年間の見通しや、生徒指導などについて教えていただく機会がたくさんあり、ありがたく感じています。

初任で学級担任になったら、日々の学級経営や授業準備でいっぱいいっぱいで、1年間の見通しを持つのは難しかったと思うので。

ーーこの仕組みの中で、これから挑戦してみたいことはありますか?

チームの中で、僕は比較的子どもたちと年齢が近い分、生徒たちにとって話しかけやすい存在だと思うので、そこを生かした生徒指導に関わっていきたいと思っています。

あとは、いい意味でこれから僕自身がどれだけ自立できるかだと思っていて。例えば学級目標を決める学年の会議では、何を目標にしたらいいか分からず、他の先生にお任せしてしまっていました。

そのためこれからは学校の教育目標を意識して、それを実現するためにどのように生徒と関わったらいいか、先生方と相談しながらも自立して関われるようになりたいです。

〈取材・文:出村 寛美、先生の学校編集部/写真:先生の学校編集部〉