学年の先生たちがチームになって単元開発!三鷹市立第三小学校における「子どもの文脈で学べる授業づくり」のための学年担任制

東京都にある三鷹市立第三小学校では、2023年度から「子どもの文脈で学習できる単元開発」を掲げ、授業改革に挑んでいる。その鍵となるのが、学年の先生たちでチームを組んで単元を開発する「学年担任制」だ。

この取り組みにより、先生たちがチームとして子ども一人ひとりに寄り添いながら、個々の学びを深める環境をつくり出している。先生方を始め、子どもたちにも変化が見られる同校では、長期欠席児童の数も激減しているという。

第三小学校が取り組んでいる、学年担任制による「子どもの文脈で学習できる単元開発」とは一体何なのか。そして、そこから生まれた子どもたちや職員の変化について、同校校長の山下 裕司さんに話を聞いた。

2022年に三鷹中央学園三鷹市立第三小学校に校長として着任し、現在3年目。1989年に入都し、墨田区、三鷹市、杉並区で教員として勤務する。現任校の三鷹市立第三小学校には2校目として異動し、8年間務めた。初任より体育の研究に励み、2001年に東京都教育研究員体育として研究し、2003年に全校体育実技研修会に参会、東京都の伝達講習会の講師を務める。体育の中でも表現運動を専門とし、「みんな違ってみんないい」の表現運動の合言葉は、自身の教育理念の核となっている。インクルーシブとダイバーシティの往還の実現に向け、個々の子どもを包摂的に大切にする教育を目指す。

「何のために、今この学習が必要なのか?」

ーーはじめに、第三小学校の概要について教えてください。

本校は、東京都三鷹市に位置する公立小学校で、1941年に設立され、創立83年を迎えます。三鷹市は全校が中学校区を単位とする小中一貫校教育が進んでいる地域で、本校も小学校2校、中学校1校から成る「三鷹中央学園」の一角に位置づけられ、地域に根ざした教育活動を大事にしてきました。年間3,000人を超える保護者や地域ボランティアが学校活動を支えてくれています。

また、11年前に校舎を建て替え、回廊型の広い廊下や、校舎中央には「健康ゾーン」と呼ばれるボルダリングができるエリアや「プレイルーム」と呼ばれる1学年100人以上が入れるゆったりとした共有スペースが設けられています。

これらの強みを生かし、2023年度から「自立した学び舎 三小スタイル」を掲げ、「子どもの文脈で学習できる単元開発」を組織目標および校内研修の研究主題にして、教職員一丸となって子どもたちの学びの革命に取り組んでいる、そんな学校です。

ーー「子どもの文脈で学習できる単元開発」という組織目標には、どのような思いや狙いが込められているのでしょうか?

私が着任した当時、こんなに開放的な環境があるにもかかわらず、授業ではあまり活用されておらず、ほとんどの授業が45分間、席について授業を受けるスタイルでした。その結果、集中できずに授業中に歩き回る子どもたちもいました。

そこで私は、サミットと称して校長室に子どもたちを集め、「皆なんで歩き回るの?」と聞いてみたんです。子ども達はただ一言、「授業がおもしろくないから」と答えました。確かに、45分間ずっと座っている授業では興味を失ってしまうのも無理はありませんよね。

そこで、学びの環境を全面的に見直し、学びをより豊かにするために設定したのが「子どもの文脈で学習できる単元開発」という組織目標です。

「子どもの文脈」とは、言い換えるならば「何のために、今この学習が必要なのか」を子ども自身が考えること。今やっていることは自分にとって何の役に立つのかという理由づけがあれば、主体性や協働性が引き出されると考えています。

ーー教員が一方通行的に教える形ではなく、子どもたち自身の中に学ぶ理由が生まれるような授業の展開を目指したということでしょうか?

学習の出発点として、教員がテーマや問題を提示することはもちろん必要です。それがなければ学びは始まりませんから。しかし、子どもたちがそこからどんな問いを持つかは一人ひとり異なります。持っている能力や知識、興味の対象が違うため、どこに疑問を感じ、どこに興味を持つかも当然異なります。そこが重要なポイントなんです。

どんな問いを持つかは皆違うのに、そこまでもすべて統一してしまい、画一的な学びを押しつけてしまっていたのが、これまでのやり方だったと思います。しかし、歩き回っていた子どもたちが「授業がおもしろくない」と言ったように、従来のままでは子どもたちは主体的に学ぶことができず、ただやらされているだけになってしまう。

だからこそ、子どもたちが「なぜこれを学ぶのか」という必要性を感じることが大事であり、教員の役割はその必要感を育むことです。そうすることで、子どもたちは主体的に学び、仲間と協力しながら探究心を育てていくことができるのです。

子どもたちが問いを持ち、探究心に火がつくと一人ひとりの文脈が生まれ、「こうしたい」という意欲が引き出されてくる。それが「子どもの文脈で学習できる単元開発」の本質です。

子どもの文脈で学べる授業づくりのための学年担任制

ーー「子どもの文脈で学習できる単元開発」のために、どのようなことをしているのか教えてください。

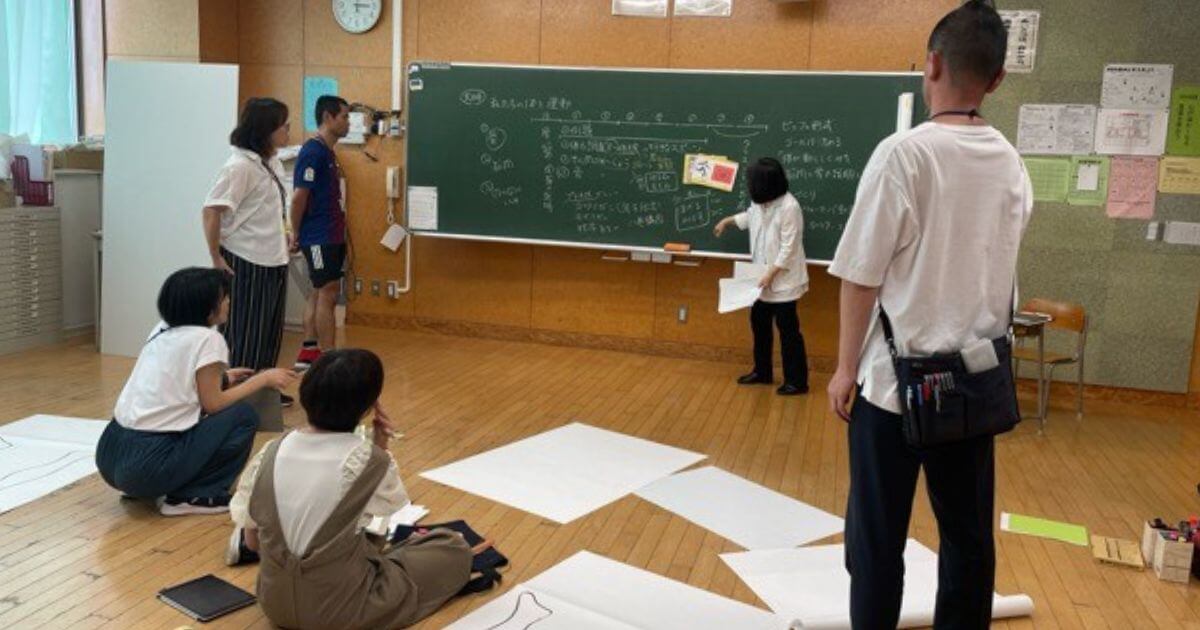

子どもの探究心に火をつけるには、問い、つまり単元の導入部分が非常に大切です。導入部分で子どもたちがそれぞれに問いをもち、仲間と協力して探究するような授業がつながっていくことで、学びが広がります。

そして単元の最後には、その単元で身につけた力を活用して自分なりの表現をする「わくわくするゴール」を設定する。このように、授業全体を通して、導入からゴールまで子どもの文脈を考慮した単元開発をすることが重要です。

ただし、これを担任一人で全て設計し実践するのは難しいため、学年の先生たちが協働して、全教科・全単元を開発することを目指して、学年担任制を2023年度から導入しました。

ーー第三小学校では、どのような体制で学年担任制を運用されていますか?

本校の学年担任制は、「学籍上の担任」と「教科の学年担任」をそれぞれ配置しています。学籍上の担任は、朝会や給食、掃除など学級活動や学校生活を進行させる役割を持ち、教科の学年担任は、児童一人ひとりの学習と生活を総合的に指導し、評価も行います。

多様な子どもたち一人ひとりの知的好奇心に火をつけるために、学習面でも生活面でも複数の教員が関わることで、子どもたちを多角的・多面的にサポートできる体制になっています。

ーー学年担任制を導入するに当たり、時間割をどのクラスも同じにしたそうですね。

はい。学年担任制を導入する前年度に、学年の全クラスが同じ時間、同じ教科の授業になるような時間割を整えました。これにより、子どもたちは学級の枠を越えて、「今日はどこで、何をどんな目的で学習するか」を明確に意識できる学習環境が実現できます。

また、広い廊下や教室をフル活用し、子どもたちはどの学習環境に行っても学べるようにしました。例えば、4年生全クラスが同じ時間に同じ教科の授業を行えば、子どもたちは授業が始まった瞬間からどのクラスにも入れるし、廊下にあるセッティングされた学習環境にも行ける。

先生たちは「学級担任」ではなく、「学年全体の担任」として持ち場を分担することで、子どもたちの学びの様子を複数の目で多角的・多面的に捉えながら一人ひとりに声掛けをすることができます。

ーー具体的に、どのような学びが実現できていますか?

例えば、体育の授業では、学校の施設を最大限に活用した単元が構成されています。4クラスある場合、校庭ではバトンパスリレーや鉄棒運動を、体育館ではソフトバレーボール、校舎中央の健康ゾーンでは体ほぐし運動といった形で、4つの異なる場所で異なる単元を同時に行います。

子どもたちは自分に合った学習環境を選びながら、5〜6時間の単元をローテーションし、最終的に20〜24時間かけて全ての単元を学習します。この方法により、学級に差がなく確実に単元を履修できます。

また、「できる・できない」がはっきり分かれがちな跳び箱のような単元では、難易度別に、小さなステップを用意する場合もあります。よく「できる子ができない子を教える」方法が取られがちですが、これではできない子の自尊心を傷つけてしまうと私は思うのです。

そうではなくて、子どもたちには、それぞれに合った小さなステップを選べるような学習環境を用意することが大切です。この場所で飛べなかったのなら、別の練習の場に行って、自分に合った方法を見つけていけばいい。

ポイントは、「できる・できない」ではなく、「自分がどうすればできるようになるか」を考えられること。たとえ今はできなくても、自分に合った方法を見つけることが学びの本質です。そのコツさえつかめれば、いずれできるようになり、それが楽しくなって次のステップへ進んでいきます。時間はかかるかもしれませんが、私はこれが一番の学びだと思っています。

すぐにできなくても大丈夫。いつかできるようになるかもしれないし、それで十分です。だからこそ、安心して挑戦できる学習環境を整えることが大切であり、教員が学年全体の担任として一人ひとりを見取りながら、個に応じての支援や指導を行うための学年担任制なのです。

学年の全クラスが同じ時間、同じ教科の時間割を組むのは難しかったですが、こうした環境を実現できるアプローチとして有効だと考えています。

教員の学習観が大きく変わった一方で、働き方には課題も

ーー学年担任制の実施後、教員間で起きてきた変化はありますか?

子どもたちが変わったことで、先生たちの価値観にも大きな変化が見られるように思います。実は学年担任制の導入時、一番の課題は、学級担任として 長年情熱を注いできた先生方の気持ちでした。自分のやり方にこだわりたい先生もいますから。

そんな先生方には、「先生の持つ力を、学級のみならず学年全体に発揮してほしい。それが教員としての成長にもつながる」と伝え、理解を得ました。また、子どもの文脈で学ぶということは、子どものペースで学ぶ自由進度学習にもつながる話ですが、これについてもすぐに全員の理解を得るのは難しかったです。

あるとき、研究主任と一緒に愛知県にある東浦町立緒川小学校という、約30年間個別最適な学びを探究し続ける学校を視察した際、子どもの学びへの意欲的な姿勢に驚き、緒川小学校で取り組まれていた自由進度学習を本校の4年生で試してみました。

すると、子どもたちが目の色を変えて学びに前のめりになっていたんです。他の先生方もその変化を実感し、大きな意識変革になったと思います。

さらに学年担任制の導入により、先生同士の関係も深まりました。単元開発には時間が必要なため、学年での会議を増やし、職員会議をなくして運営会議に変更。また、水曜日を4時間授業にして、午後は研究の時間にすることで、先生たちの協働が進みました。

ある先生は「こんなに学年全体で話し合いながら仕事をしたのは初めてです。これほど楽しいものなんですね!」と話してくれました。先生たちの意識アンケートでも、全員が「協働できた」と回答し、日々の対話がお互いを知り合うことにつながり、信頼関係の構築に役立ったと感じています。

ーー仕事を通して対話ができているということですね。一方で、見えてきた課題もあるのでしょうか?

課題は大きく2つあります。一つは、労働時間。単元開発がまだ進行中のため、昨年度は前年に比べて労働時間が増えてしまいました。ただ、子どもたちも自立して学習できるようになってきているので、今後は改善していくと考えています。先生たちも、必要なときにはしっかり休んだ方がいい。そのために学年恊働で単元開発を進めているという側面もあるのですから。

もう1つは、保護者の理解がまだ十分ではないことです。この点については、お便りや面談を通じて、その意義を繰り返しお伝えし、理解を深められるよう努めています。

ーー子どもたちの変化については、何か感じていらっしゃいますか?

子どもたちは、本当に大きく変わったと思います。本校では校長室を解放していて、休み時間になると子どもたちがおしゃべりしに来たり、絵本を読みに来たりと何かしらの目的を持って来てくれるのですが、日々子どもたちが「学校が変わった」「学校に来ることが楽しくなった」と言ってくれるんです。そんな言葉を聞くと、やはりうれしく思いますね。

実は本校は不登校の児童が多かったのですが、昨年度はその数が減り、約8割の児童が再び学校に通うようになりました。友達から「学校が変わった、楽しい」と聞いて登校するようになった子もいます。こうした変化は、学年担任制による授業づくりのおかげだと思います。

先生一人ひとりの個性が輝いたとき、チームが生まれる

ーー第三小学校における学年担任制の導入は、総合的には良い効果を感じられているようですね。

そうですね。手応えを感じているので、導入2年目の今年度は、教科指導と評価を一体化させる形に進化させているところです。これまでは通知表の各教科の評価と評定は「学籍上の担任」が担当していましたが、今年度からは全教科を「学年担任」が責任を持って、複数の目で公平に判定する形にしました。

さらに、従来の個人面談も「4者面談」に変更しました。児童と保護者、学籍上の担任、そして学年担任が一緒に面談を行います。面談前に学年担任が集まり、評定会議を行って、4つの観点で児童を評価したシートを作成し、それをもとに懇談します。

これにより、どの学年も学級も同じ視点で、児童の良さを見逃さずに見つけることができます。課題に対しても具体的な改善策を学年担任で出し合い、提案できるようになりました。

ーー第三小学校では、学年担任制を取り入れたことで先生方の間に良好なコミュニケーションが生まれ、教職員の心理的安全性が確保されているように感じます。山下さんが考える「チーム」とはどのようなものですか?

私は、同調圧力の中に「チーム」は生まれないと思っています。チームができるのは、一人ひとりの個性が輝き、それが尊重されるときです。各自の持ち味が生かされることで、自然と全員が同じ目標に向かって進み、成果を出せる。それが本当のチームだと考えています。

どの先生にも必ず良さや個性があります。それを引き出すために、昨年までは低・中・高学年ごとに朝会を行い、私が話していましたが、今年からは全校朝会にして、他の先生たちにも話をしてもらう時間を設けました。子どもたちにも大好評です。

自分にないものは、必ず誰かが持っています。学級担任制のように全ての責任を1人で背負うのではなく、仲間の力を借りることでより良い効果を生めばいいのです。

ーー最後に、この記事を読んでいる先生方へメッセージをお願いします。

本校における学年担任制での単元開発は、まだ全体の2割程度です。もちろん、45分間座って受ける授業もありますし、ドリル学習もあります。ただ、自分の文脈で学習できる授業の影響もあるのか、一斉授業もアクティブラーニングを促すようなものに変わってきていることは確かです。

先生たちが投げかける問いも、一問一答で完結するようなものではなくなり、多様な視点や考え方を引き出すものへ変わってきている。ドリル学習においても、子どもたちが「やらされている」という感覚ではなく、自分から必要性を感じて取り組む姿勢が見られるようになってきました。

私は、これからの教育はこうあるべきだと信じています。「第三小学校だからできる」と言われることもありますが、どの学校でも実現できることだと思っています。

先生が変われば、子どもたちも大きく変わります。先生方が個性を思う存分に発揮して、自信を持って輝く姿を期待しています。

〈取材・文:渡邉和代、先生の学校編集部/写真:ご本人提供〉