フィンランドのインクルーシブ教育って、どんな感じ?多岐にわたる支援を必要とする地域の子どもたちが通う小・中一貫校の先生に聞きました。

教育先進国フィンランドでは、障がいの有無や人種・言語の違いに関わらず、できるだけ多くの子どもが地域の学校で学ぶことができる環境を整えてきた。

全住民における移民の割合は年々増えており、公用語であるフィンランド語とスウェーデン語を話せず、学習困難に陥る移民の子どもが多い。さらに、障がいのある子も地域の学校に通うため、学校現場には多岐にわたる支援が求められる。

フィンランド南部、Vihti(ビフティ)自治体の中のNummela(ヌンメラ)という町にあるKuoppanummen koulu(クオッパヌンミ学校)も、多岐にわたる支援を必要とする地域の子どもたちが多く通う小中一貫校の一つだ。「さまざまな学習者がオープンで寛容な精神で互いに出会う、全ての子どもたちのための学校」として、2004年秋に開校した。

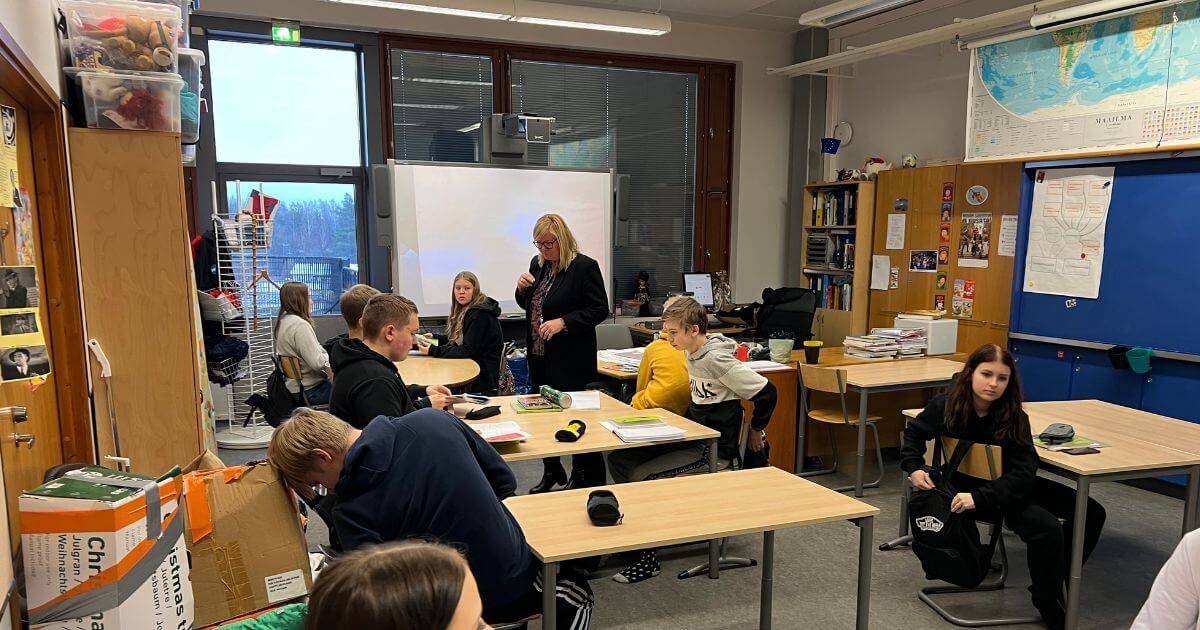

全ての子どもが同じクラスの中で、必要とする支援を得ながら学ぶことができる。そんなフィンランドのインクルーシブ教育を体現する同校の様子を、教諭・Pirjo Leväniemi(ピリヨ・レヴァニエミ)さんに聞いた。

クオッパヌンミ中学校の国語科教諭。中学部門の教師代表も務める。2004年の開校当初から同校に勤務している。

インテグレーションを大切にした小中一貫校

——まずは、クオッパヌンミ学校の概要について教えてください。

当校は、2004年に開校した小中一貫校です。生徒数は小学校と中学校を合わせて750人の規模で、同じ建物の中に保育園も併設しています。教員の資格を持つスタッフは50人。この他に、教員をサポートする“指導員”という立場でクラスに出入りしている人たちが20〜30人ほどいます。特別支援のクラスもたくさんあります。

2004年の開校当初は、インテグレーション(統合)をすごく大切にした新しい学校だったため、寝ながら勉強するような重度の障がいがあるお子さんも、親御さんが普通の学校で学べる環境を望んで、少し離れた地域からも通ってきていました。

次第に当校のような学校が一般的になってきたこともあって、現在通ってくるのはほとんどがこの地域の子どもたちです。

——先生方やスタッフの組織体制はどのようになっているのでしょうか?

トップに校長、次に副校長がおり、副校長は一般教育と特別支援教育に分ける形で複数名置かれています。各副校長のもとに、教員のチームがあります。小学校の各学年担当、中学生担当、そして特別支援担当という形で、それぞれに代表を立ててチームで活動しています。

これとは別に、さまざまなテーマで活動するワーキンググループもあります。

例えばスポーツ関係の活動を担当する教員のグループや、最近注目されている子どものウェルビーイングを担当するグループ、最近ではいじめゼログループもできました。ちなみに私は、国際交流グループの代表をしています。

——子どものウェルビーイングは、なぜ最近注目されているのでしょうか?

子どもたちの健康状態について考えるウェルビーインググループは以前からありましたが、近年は精神的な面でサポートを必要とする子どもたちが増えてきており、特にコロナ禍後のウェルビーイングは顕著な課題になっています。

家庭以外での自分の居場所について悩んでいたり、集団に溶け込めなくなっていたりする子どもたちは増加傾向にあります。特に低学年の子どもたちは、入学時にはコロナ禍の影響で既にリモート体制だったために、学校というコミュニティがどういうところなのかが分かっていません。

ウェルビーインググループでは、子どもたちをどうやってサポートしていったらいいか、どうすれば子どもたちの社会性を育み、積極的に活動に参加していけるような環境を提供できるかということを、いろいろなアイデアを出し合って検討しています。

——子どもたちのウェルビーイングを考える上で、大切なことは何ですか?

最も大切なことは、子どもたちや保護者の本当の声を聞くことです。子どもたちの声を聞く施策の1つとして、近々、生徒が生徒をサポートするサポート・スチューデント(Support Student)という子どもたちのグループと、生徒会の生徒たちと、小学6年生の児童全員が集まって、「学校ってどういうところ?」をテーマに話す座談会を計画しています。

「どんなスキルを身につけて学校を卒業したら、自分たちのためになるのだろうか?」ということについて話し合い、その結果を学校中に共有します。

そして、その中から大切だと思うことをいくつかピックアップして、それを来年の学校としての目標テーマにすることを考えています。

揺り戻しが見られるフィンランドのインクルーシブ教育

——クオッパヌンミ学校における、特別な支援を必要とする児童・生徒に対するアプローチについて教えてください。

フィンランドの特別支援教育には、General Support(一般的な支援)・Intensified Support(より強化された支援)・Special Support(特別な支援)という3段階の支援体制があり、子どもたちはそれぞれのニーズに合わせて、どの段階でもきちんとサポートを受けられる権利があります。

この方針に則って、当校には一般クラスの他に、特別な支援を行うための小さいクラス(以下、スモールクラス)がたくさんあります。

日常的にスモールクラスで学ぶこともあれば、スモールクラスにいながら授業によっては一般クラスに入ることもあるという形で、必要に応じてインテグレーション(統合)されます。

——その子にどんなサポートが必要かどうかは、どのように決めているのでしょうか?

基本的には、最初はGeneral Support(一般的な支援)の段階からスタートします。

一般クラスにいながら、スポット的に活動を別にしたり補習をしたりすることで、学力や人間関係の支援ができるようであればそれに越したことはありません。

もちろん本人が希望する場合には、それに応じた対応をしますし、保護者からの要望は、保護者会や個人面談の中で聞きます。

あとは、学校には医師や保健師、特別支援の先生といった生徒福祉サービスのスペシャリストたちがいるので、そうしたメンバーとも話し合って、「この子の場合はスモールクラスの方が良いであろう」との診断があったときには、本人や保護者も賛同の上でスモールクラスに移ることになります。

——子どもたちがインクルーシブでいられる学校環境をつくる上で、必要なことはどんなことだと思われますか?

実は今、フィンランドの教員の間では「インクルージョンに行きすぎても良くない」という議論が起こっています。インクルーシブ教育が良いことだからといって、全てがそこに向かっていくのではなく、子どもたちには、小さなグループの中で守られながら、ゆったりと学ぶ権利もあるのだという主張がなされているのです。

インクルーシブ教育が成功するとしたら、2つの要素がそろったときだと考えます。それは、支援を必要とする子どもが、一般クラスの中にいてもちゃんと溶け込めるように、サポートできる大人の数が充分にあてがわれていること。

そして、学校にも教員にもその余白があること。これらがそろわない状況で、インクルーシブ教育は子どもにとって良いことだからと考えてただ一緒にするというのは、子どもと先生、双方にとって負担が大きくなるだけです。それなら、やらない方がいいとさえ思います。

大人のサポートが十分あるクラス環境の中で、多様な生徒が、自分たちの居場所を持ち、足りないところを補い合って1つのチームとしてやっていけることが、子どもたちの「あ、大丈夫だ。違うタイプの子とも一緒にやっていけるな」と実感できる“いい経験”になっていきます。

そんな“いい経験”ができるようなサポート体制が整っていれば最高ですが、そうでないなら、少しステップバックしてみようか、といった意見が現場からは出てきているわけです。

——それだけフィンランドにおいても教員の人材不足は課題になっているということなのですね。

そうですね。フィンランドではどこの自治体も、特別支援の先生が足りない、指導員が足りないという問題を抱えています。予算の問題もあって、私たち学校も、特別支援クラスを減らして一般クラスにインテグレーションしていくことを自治体から指導されています。

ただ、その場合に私たち教員が最低限しなくてはならないことは、例えば、こういうケースにはアシスタントが必ずつくとか、一般クラスの中でサポーターとなってくれるような友だちが見つかるかどうかといった、環境を見極めることです。

そのためにも、まずは週に1回、特定の教科の時間だけそのクラスに入ってみるといった形で、慣らしていきながら、きちんと地盤を作ってからでないと、そのクラスに入ることはできないと考えています。

十分な支援体制が整わないのであれば、中途半端なインテグレーションは行わずに、基本はスモールクラスにいて、できる範囲で一般クラスの活動に参加する方がいい。こうした主張は、学校現場にいる身としてこれからも自治体側にしていきたいと思っています。

何が子どもたちにとってベストな環境かを考え続けるのみ

——インクルーシブ教育は良いことだと単眼的に捉えることは、逆にリスクもはらむのだと気づかされます。

人材が整っていれば、子どもたちにとって良いことはなんでもやりたいのですが…とても難しい課題ですね。ただ、支援が必要な子どもたちがスモールクラスの中にとどまっていたとしても、他の子どもたちと交流できる機会は、工夫次第でいくらでもつくれると思っています。

例えば、クラス名。当校には、開校当初からスモールクラスが設置されていますが、そのクラス名を、私が担当する8年生(中学2年生)のクラスであれば“8年P組”、ニーナ先生のクラスであれば“8年N組”という風に、先生のイニシャルから取っています。

これが、例えば8年1組、8年2組、8年特別支援組…となっていては、クラス名からして平等ではありませんよね。クラスのサイズは違えども、どのクラスも平等なんだよということが伝わる環境にすることは、教員として常に心がけています。

また、スモールクラスであったとしても、 手芸や工作、体育の時間には1つ下の学年の授業に参加するとか、イベントのときには一緒にプランを立てるとか、いろいろな形でプロジェクトに参加することもできます。ですので、スモールクラスにいることは、必ずしも「隔離された状態にある」というマイナス面だけではないと思っています。

——すごくいい思想ですね。ちなみに、インテグレーションするに当たって、クラスの児童・生徒数は重要なポイントだと思われますか?

一人ひとりを知るために、そして一人ひとりに接する時間を取るためにも、クラスの人数は大切です。当校の一般クラスは通常で20人、多くても25人までとした上で、このメンバーだと何人まで大丈夫かということを教員同士で話し合います。

手厚い支援が必要になりそうな子がいれば、18人ほどで授業をしたことも過去にはあります。クラスの適正人数を決めるためにも、教員としては、どういう状態のメンバーがこのクラスにいるかということをきちんと理解することが大切なのではないかと思います。授業以外の場面でも、「元気?」や「最近どんなことをしているの?」といった個人的な言葉がけも、とても大切ですので。

——学校には、医師や保健師など特別支援に関するスペシャリストも入っているとのことですが、ピリヨさんのような教科担任の先生方も、インクルーシブ教育に関する学びの機会はありますか?

各自治体が用意している教員向けの研修プログラムを受けることはもちろんあります。ただ、一番助けになるのは、現場の同僚です。教員同士、お互いに言いやすい環境になっているので、その子にはどう対応したら良いかということが気軽に共有され、すぐに助け合う仲間意識があります。

休み時間でも授業中でも、他のクラスの先生がノックして入ってきて、「モチベーションが下がっている子どもたちをどうしたらいいのだろう?」といった相談ごとを、まるで雑談をするような気軽さで会話をしているのは、当校においては日常的な光景です。

——教員同士、連帯関係があると心強いですね。最後に、この学校に長年勤められてきて、今どんなことを感じられているかお聞かせください。

この学校の開校に当たっては、私たち教員にとっても子どもを預ける保護者にとっても、「本当に大丈夫だろうか」という心配はありました。

なぜなら、この学校には学習困難の子どもたちだけではなくて、身体障がいのあるお子さんも入ってくるということで、支援がすごく多岐にわたることが予想されたからです。多様な子どもたちが、1つ屋根の下で混ざることで、お互いに違和感が出てきたりしないだろうかと、心配が大きかったのです。

でも、そうした違いを持つ一人ひとりが、クオッパヌンミ学校という1つの社会の中で一緒に学び合っていくことに挑戦しよう。隔離されてレッテルを張られてしまうことがないような学校生活を送ってもらいたい。そう覚悟を決めた教職員たちによってこの学校はつくられました。

「子どもたち一人ひとりに、普通の学校の、普通のクラスで学ぶ権利がある」のだということについては、保護者と教員たちの間で何度も何度も話し合われました。その末に、皆が理解して納得し、こうして今日までうまくやってこられたのです。

子どもたちも、「自分が求めれば必要な助けを得ることができるんだ」ということを、練習しながら学んできました。今では、スモールクラスにいたとしても、一般のクラスに入ってみたいとか、イベントのときには一緒にやりたいというようなことも言えるようになりましたし、その助けを求める方法も子どもたち自身が理解しています。

昔のように、一般の子どもたちと一緒にいることを怖がる子もいなくなりました。そう考えると、これまでのやり方は間違いではなかったと思っています。

けれども、これまで十分に投入されてきた人材面でのリソースがカットされ、従来の環境を提供することが難しい状況になってきてしまっています。

子どもたちの権利を守れるバックアップ体制が整わないのであれば、中途半端には受け入れられない。そんな葛藤も抱えながら、何が子どもたちにとってベストな環境なのかを、これからも教員仲間の皆で考え続けていきたいと思います。

<取材・文:先生の学校編集部/写真:先生の学校編集部>