「今自分がいる場所以外にも世界がある」「そういう世界を自分でつくっていける」を体感できるNPO法人SOMAが手掛ける教育プログラムi.Dareとは?

誰でも分け隔てなく、いつからでも学べるような、「ひとが育つ環境をととのえる」事業に取り組むNPO法人SOMA。

中でも「i.Dare(イデア)」は、既存の学校環境になじむことが困難な児童・生徒に向けて、学校外での学びの環境をととのえる取り組みとして、経済産業省「未来の教室」実証事業に2年連続で採択された。

プログラムを通じて参加者には、自尊感情の醸成や、親子間コミュニケーション満足度、心的健康の向上にポジティブな変化があったという。

そんなi.Dareで日々、子どもたちと保護者に向き合い、プログラム全体を率いてきた代表の瀬戸昌宣さんに、子どもたちの変容や大人の働きかけについて話を聞いた。

1980年東京生まれ。農学博士(農業昆虫学)。米国コーネル大学にて博士号を取得、同大学で研究と教育に従事。2016年、高知県土佐町で中山間地域の教育に参画。2017年にNPO法人SOMAを設立、「ひとが育つ環境をととのえる」をミッションに学びの環境づくりに取り組む。主催する教育プログラムi.Dare(イデア)は、2019・2020年度、経済産業省「未来の教室」実証事業に採択された。2021年度、福岡県の海辺の街に拠点を移す。経済産業省 産業構造審議会 教育イノベーション小委員会委員(2021年〜)。ミシマ社より、週刊「学びの未来」と月例「学びの未来 座談会」を独立研究者・森田真生氏と配信中。

一人ひとりの育ちを、一人ひとりのベストタイミングで実現する

——経済産業省「未来の教室」実証事業に採択されたi.Dareの教育プログラムについて詳しく教えていただけますか?

i.Dareは主に既存の学校環境になじむことが困難な児童・生徒に向けて、学校外での学びの環境をととのえる取り組みです。

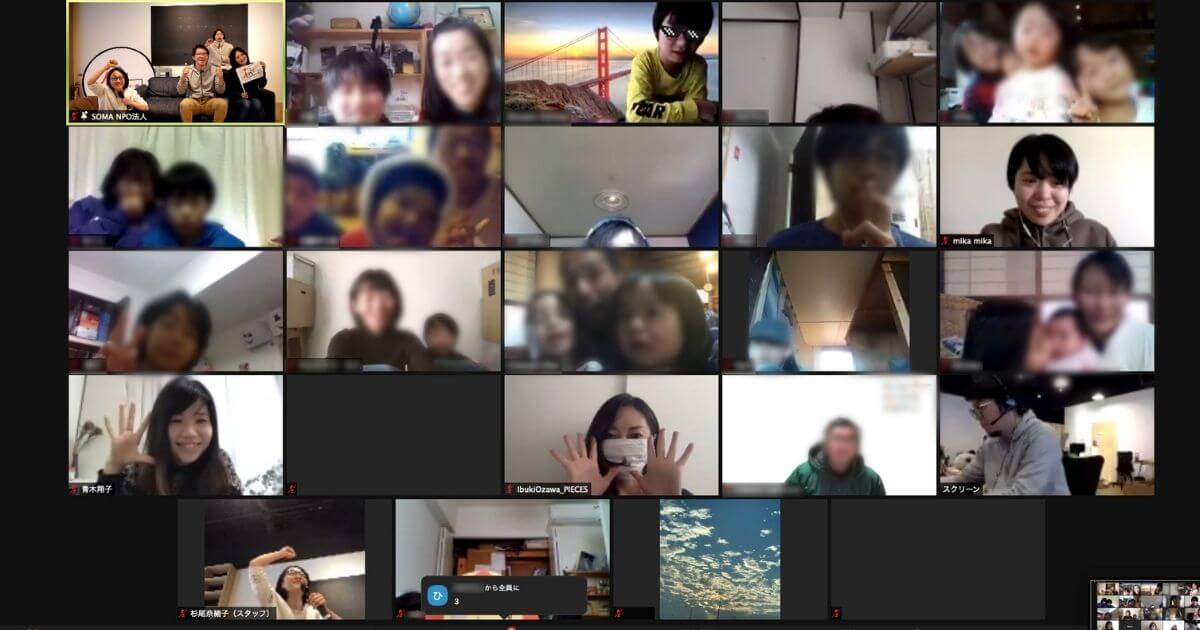

「生きる、あそぶ、まなぶを自由に」をコンセプトに、オンラインダイアログとオフラインの合宿を積み重ねます。2020年度は東北から沖縄まで全国から17名の児童生徒が集まり、合宿(キャラバン)は愛媛県で行いました。

参加する児童・生徒が、それぞれの発達段階や家庭・地域の学習環境を踏まえ、自尊感情を醸成をしながら、自由意志によって自己選択し、行動できるような環境をととのえています。

一人ひとりの育ちを、一人ひとりのベストタイミングで実現することを特に大切にしています。

——オンラインダイアログではどのようなことに取り組むのでしょうか?

目指したのは、子どもたちに「今自分がいる場所以外にも世界があるんだ」ということを知ってもらうこと。さらには、「そういう世界を自分でつくっていけるんだ」ということを体感してもらうことです。

もちろんこちらでいくつもプログラムは用意していますが、それらをこなすよりも、そこに集まった子どもたちと対話しながら、それぞれの子どもたちが発達の階段を一段登るために必要なものは何なのか、その場で考えてコーディネートしていきます。

プログラムを詰め込んでしまうと、そういった対話の余白が無くなってしまうので決定事項はミニマムにしています。

——そこに集まった子どもたちの様子を見ながら、オーダーメイドで場をつくっていくイメージでしょうか?

そうです。その場のその子に合わせて仕立てていく。

僕は「テーラードエデュケーション」という言葉で表しているんですが、今日は明るい色のゆるっとしたフィットにしようとか、とか、そろそろピシッとタイトな一着を仕立ててみようとか、とか、そんなイメージでプログラムもその場やその子に合わせて仕立てていく感覚です。

ただ、2時間のオンラインダイアログに「超楽しい!」と参加していた子だって、翌日心のコンディションがそうではない場合もあるわけですよね。

ですから、ガチガチに固めずに進行しながらも、子どもたちにはある意味、どこまで頑張ればいいのか見通しが立てられるようなプログラム設計にはしています。

共有体験から醸成される自尊感情

——プログラムがオンラインで終始するのではなく、実際に顔を合わせて取り組めるオフラインの合宿もセットになっているのがいいですよね。

合宿のことを僕たちはキャラバンと呼んでいて、「私の自由をつくる」というのが肝になっています。

i.Dareの原則に「ひとりひとりにけんりがあります」「わたしのじゆうをだいじに」「あなたのじゆうをだいじに」「わたしたちのじゆうをだいじに」というものがあります。

「じゆう」自由を獲得しようにも、1日24時間という枠は絶対に崩せないし、食べること寝ることは取り除くことができない。その枠の中でいかに自由を獲得するかは、自分次第ですよね。

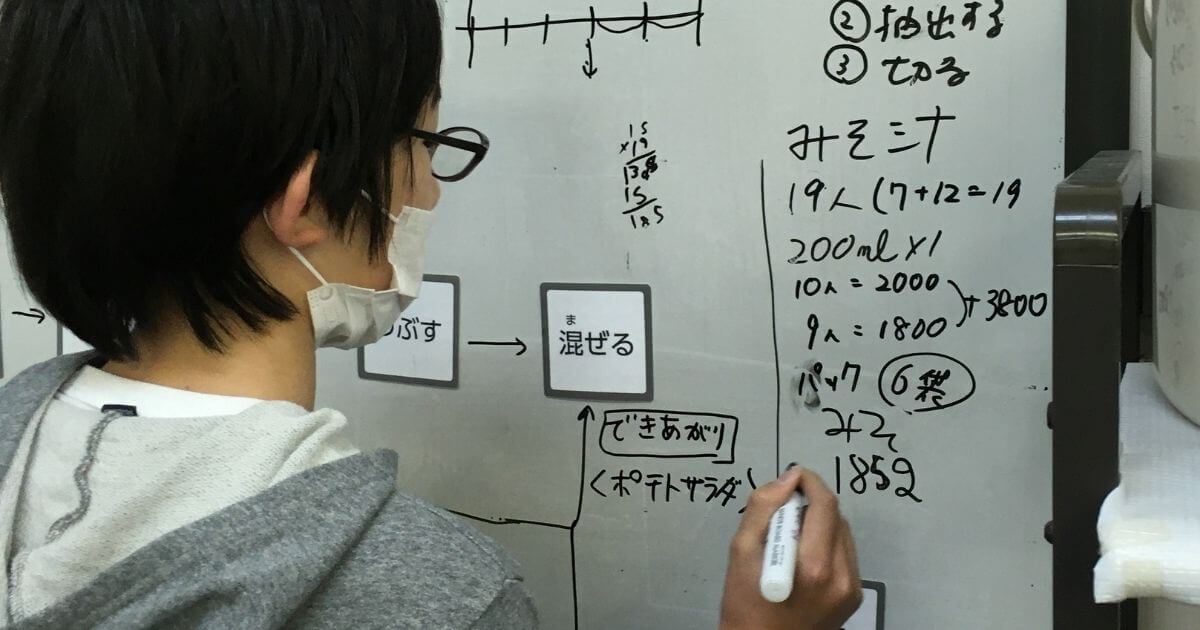

そんな「自由をつくる」体験をキャラバンを通して体感してほしいと思い、調理や洗濯といった日常の生活に根差した作業を中心に協働活動に取り組んでいきます。

協働活動に取り組んでいる

——協働活動というのが大事な気がします。

子どもたちの中には、集団生活であまり良い経験をしていない子もいて、自分の意思を大切にできなかったり、警戒心がとても強くなってしまう子もいます。他者との対等なコミュニケーションには、それぞれの自尊感情がとても大切です。

そしてi.Dareを通して痛感しているのは、自尊感情は「他者との共有体験」からしか生まれないということ。

自分たちでご飯を作って、一緒に食べて、おいしいって笑い合うって、「自尊感情の醸成」にめちゃくちゃ強力なんですよ。一緒に食事を作って、食べるという共有体験を通して「自分は大丈夫だ」と思えた子たちを見てきて、調理はいつもキャラバンの軸に置いています。

子どもたちの「自尊感情の醸成」に強力だという

——お話を聞くまでは、自尊感情の醸成には学習面での成功体験を積むことが必要なのかなと想像していたのですが、調理などの共有体験が大切なんですね。

学習面における「できる・できない」というのは、多かれ少なかれ誰かのジャッジが入りやすいですよね。そもそも、学習面で、自由意志による自己選択に基づいた目標を持つのは、なかなか難しいことです。

例えば「家族に褒められたいから」学習に取り組む、ということはよくありますが、ともするとその状況は、その子の脳が意思決定をサボってしまっている状態になりがちです。

「教育って、何なの?」と聞かれた際に、僕がいつも答えるのは「頭を使い続ける環境を用意すること」。

集団授業の場合、どうしても、頭を使わなくていい時間が長くなりがちです。できる子には退屈だし、できない子は言われた通りにやるだけになってしまう。

キャラバンの調理の場合、「ご飯を作って食べる」という明確な目的を前に、子どもたちはそれぞれができることを探し、作業に集中していきます。

例えば調味料を計る作業をしていると、示されている一人前の分量に対して今日の人数分作るために必然的に足し算や掛け算、割り算を、それと知らずに使い始める。四則演算が机上の空論ではなく身体化されていくんですよ。

教科書では分数の感覚をつかめなかった子が、大さじ1の味噌を3等分する、なんてことが手を動かすうちに自然と起きていく。これは調理だからこそできることだったりしますよね。

そうやって子どもたちの中から作業を通じて自然に生まれる思考が、おいしいご飯という結果に直結する。「今日のにんじんは私が切ったんだよ」「薪が湿っててなかなか火がつかなくて大変だったけど、ご飯、美味しく炊けたでしょ!」と、「僕にもできた!」という自信と驚きにあふれた子どもたちの顔が食事風景にはいつもあります。

ジャッジのない場で、自由に問いを立てて気づきを共有できる。

算数に限らず、「お肉を焼くとなんで色が変わるの?」と、物理や化学に展開していくことも多く、スタッフにとっても学びの多い楽しい時間です。

学校外の学びと学校が連携できる状態を、当たり前に

——子どもたちが変容していく一方で、保護者向けにも対話や研修を行ったそうですね。その狙いはどういったところに?

多くの子どもたちにとって、最も身近な環境が保護者だからです。

i.Dareでは「人が育つ環境をととのえる」ことを考えるとき、子どもたちを取り巻く大人一人ひとりも、環境の大事な構成要素だと考えています。

i.Dareでより主体的なあり方に触れた子どもたちは大きく変容し、保護者の持つイメージの枠を軽々と超えていくんですよ。ただ子どもの予想外の変化が保護者の不安にもつながることがあるので、保護者側のケアや、マインドのチューニングもi.Dareでは大事にしています。

それだけでなく、子どもたちが年齢を重ねていくに従って必然的に起こる発達、変化もさまざまにありますよね。そんなとき、自分の関わる子どもよりも先の発達段階にある子どもの保護者から「うちの子もそれあったよ」と一言聞けるだけで、安心できたりする。

保護者同士、そしてスタッフと保護者の対話の時間を定期的に持ち、時には発達心理学の話に触れたりして、お互い心の準備ができるといいですね、といった話もします。

悩みや、子どもの変化と向き合う様子を共有する中で、保護者が少しずつ頼れる先を増やしていけるようなら、伴走する僕たちとしてもうれしいですね。

i.Dareでは大切にしている

——i.Dareは、不登校児や潜在的な不登校児のための活動として期待されていると思いますが、今の公教育をどう見ていますか?

日本の公教育の幅広い保障具合は世界的に見ても稀なレベルです。このことにまず僕たちは拍手を送るべきだと思う。

ただ、学校で担えない部分は担いますよという地域のプレイヤーや民間企業が多数いるのに、現場の先生方が忙しすぎて、外部からの協力を得ようにも調整の時間すら取りにくい。すごくもったいないと思います。

特に不登校の文脈で見た時には、そのしわ寄せが家庭にいきがちです。

例えば現状学校でしか保障されていないものの例として、学校図書館へのアクセスや給食があります。学校に行かない・行けない子どもたちとその保護者にとって、これらへのアクセスはとても難しく、家庭が補わざるを得ない状況です。

なかなか簡単には解消できない課題だからこそ、まずは第一歩として、学校外の学びと学校が連携できる状態を当たり前にしていかないといけない。そのためにも、不登校児に対しての学校や地域、社会での認識のすりあわせが欠かせないと思います。

認識のすりあわせが欠かせない

——認識のすりあわせ、ですか。

そうですね、まずは知ることが大切です。

僕は「憲法、教育基本法、学校教育法、教育公務員特例法などは、先生方だけでなく保護者にも知っていただく必要があります」と伝えています。

教育委員会、議員、教員、保護者、子ども…学校教育に関わるプレイヤーは意外に多く、そして意外と関係法案をよく知らない方も多いというのが僕の正直な実感です。

子どもが学校外の学びを選択する場合、特に保護者は、状況によってそうしたさまざまな人たちとコミュニケーションをとる必要があります。

お互いルールをよく知らないままだと、先生であれば学習指導要領などに縛られていると思い込んで硬直化した対応しかできなかったり、保護者であれば本来求められないことまで要求してしまってモンスターペアレンツと思われたりしがちです。

憲法が保障する学習権と、現場を実際に回さなければならない立場での合理性がぶつかるのはやむを得ない部分もありますが、まずはそれぞれの立場の人たちが根本のルールをよく理解し、協力できる環境をととのえていかないと、学びを選択する権利があるにもかかわらず選べないという苦しい状態の子どもたちを増やしてしまいます。

そのために、知る、気づくことが重要だと思います。

今まさにあるコロナ禍にしてもそうです。学びの権利の保障と、生命の保障のための合理性、それらが常にぶつかりあっていて、誰も答えは持っていない。

だからこそ、前例や慣習にとらわれず、みなで今の状況に対してできることを考えていくしかない。

学校外の学びと学校が連携できる状態を当然のものとして、一人ひとりの教育ニーズを満たすために、この子については学校で7持つので、残り3をお願いします、といった協力ができるようになるといいなと思います。

そうして社会が子どもに複数の居場所を認めれば、自ずと「不登校」という言葉も無くなってくるし、一人ひとりの子どもが自分の「今」を選択する世界に変わっていくと思っています。

〈取材・文=鈴井 孝史/写真=ご本人提供〉