子どもたちの自由・人権をとことん尊重する覚悟が、我々教員には問われている。「できないことを嘆くより、できていることを認め合う」唯一無二の立花高校

「一人の子を粗末にする時、教育はその光を失う」

福岡県福岡市にある立花高等学校は、この言葉を掲げた教育者である安部清美さんによって設立された私立高校だ。

約8割の生徒が不登校経験を持つ同校では、「不登校生徒の自立を支援します」と堂々と宣言しており、苦手なことが安心して苦手なままでいられるようにと、校内には生徒への愛情からくる配慮が、自然な形で随所に見られる。

同校の校長であり、不登校の子どもたちの自立支援を行ってきたスペシャリストでもある齋藤さんに、インクルーシブ教育についての考えを聞いた。

子どもたちが安心していられる学校

——立花高校のホームページは、「不登校傾向にある生徒さんを支援します」や「本校の生徒たちには苦手なことがたくさんあります。苦手なことが安心して苦手なままでいれることもまた大切だと思えてなりません」など、心に響く言葉づかいが印象的です。まずはどんな学校なのか教えてください。

立花高校は、全日制・単位制の高校です。生徒数は約550名、そのうち8割の生徒が不登校の経験を持ちます。昭和32年の開校以来、一貫して生徒一人ひとりに寄り添う教育を行ってきました。

「できないことを嘆くより、できていることを認め合う」という考え方を中心に、苦労をたくさん経験してきた生徒たちが、安心してありのままの自分でいられて、自らが光そのものになって世の中をおおらかに変えていく存在になってほしいという願いと愛情を込めて、日々接しています。

——全日制の高校で、学年制ではなく単位制を取られているのは珍しいように思いますが、その意図は何でしょうか?

大半の全日制高校では学年制が導入されていると思いますが、立花高校では、子どもたち一人ひとりのペースを尊重できる単位制を導入しています。

単位制は、3年間の在籍と必要単位数を満たせば卒業できるという制度のため、例えば、なかなか学校に通えず、授業に出席できていないが、好きな数学の授業には頑張って出席できていた生徒がいたとして、学年制であれば2年生に進級できないところ、単位制であれば1年生の時点で数学の単位しか取れていなかったとしても、進級できるわけです。

取った単位は失効せずに持ち越せるので、しんどくて学校に来られなくても、頑張って登校できるようになったタイミングから単位を取って加算していけばいい。不登校の経験を持つ子どもたちが多い当校では、スタートでつまずく子もいれば、途中でしんどくなる子、ラストで息絶えてしまう子もいます。

ペースがさまざまだからこそ、子どもたちにとって不利益にならないように、その都度自分のペースで、休むという選択肢も取りながら出席を積み上げていけばいいと考えています。そもそも3年間での卒業を前提とする必要も決してありません。3年半や4年、中には5年、6年かけて卒業する子もいます。

——子どもたちが個々のペースを大事にできる仕組みになっているのですね。教室を覗いてみると、椅子や机の脚にテニスボールが取りつけられていたり、壁には針時計とデジタル時計の2種類が掛けられていたりし、学習環境に配慮されてのことなのでしょうか?

椅子や机にテニスボールをはめているのは音に敏感な子のためで、教室にアナログとデジタルの2つの時計を掛けているのは、時計を読むのが難しい子に配慮をしてのことです。

他にも、例えば「立ち入り禁止」や「廊下は走らない」など強い表現ではなく、「今は入れないよ」「ゆっくり行こう」といった柔らかい表現で呼びかけることも、教員皆が意識していることだと思います。

ただ、こうしたことは誰か管理職や特定の教員が方向性を定めて、皆で会議を重ねて生み出された「共通理解」や「共通実践」といった類のものではなくて、これまでの立花高校の歩みの中でパイルアップされてきたものだと思っています。どれもこれも、先生方が自然と目の前の生徒に向き合ってきた結果としての風景なのかもしれません。

——今おっしゃった「パイルアップ」とは“積み上げる”という意味の言葉ですが、立花高校ではよく使われているのですか?

「パイルアップ」は、当校が大事にしている基本概念の1つです。

使い始めた当初は、文字通り、自分のペースで単位を積み上げていこうというシステムを説明する意味で使っていましたが、今は「できないことを嘆くより、できていることを認め合う」という意味を込めた言葉として語られるようになりました。

「学校に1日しか行けなかった」と嘆くのではなく、「頑張って1日行けた!」でいいんです。一気に大きくジャンプすることもよし、小さな一歩を確実に積み上げていくこともよし。君は君のままでいいんだよ、というメッセージを、言葉から、制度から、環境から、全てを通して伝えています。

ただ、先ほども触れたように、子どもたちが安心していられる環境でありたいという願いは持っていますが、「子どもたちを安心させるぞ」という気負いみたいなものはありません。むしろ何もしていないこと、良い意味でファジーなところが、結果的に子どもたちの安心感につながっているのかもしれないと思う部分もあります。

学校とは、かくあるべきだというような感覚で当校を見ると、ひょっとしたらけしからん学校に見えるかもしれません。でもこれが、私が着任した当時から変わらない、立花高校の文化です。

理想はバラバラの個性が点在している職員室

——学校も自然体で多様な子どもたちを受け入れている土壌があるのですね。先生方と生徒さんたちとの距離感は、どんな様子でしょうか?

当校では、生徒と先生が対等な存在であることをとても意識しています。教員がマウントを取る世界観とは縁遠く、どちらかというと北欧のスタイルに近い雰囲気があるかもしれません。

北欧では、生徒も先生も、同じ人権を持った対等な人格だという考えから、先生付きで呼ぶことを法律で禁止し、生徒も先生も名前で呼び合っている地域があります。ここは日本ですから北欧の真似をする必要はありませんが、その根底にある考え方はすごく大事だと思っています。

おそらく、高圧的な指導をする方が先生にとっては楽な場合もあるかもしれません。かくいう私も、かつては水戸黄門でいう印籠を振りかざし、「教員はこうあるべきだ、生徒はこうあるべきだ」と説いて回るような教員でした。

でも、そうじゃない。教育に“圧”はいらないのです。必要があれば、生徒が納得するまで話し込まなければいけないし、生徒たちは納得がいかないことに対しては食ってかかってきますので、そんなときには「そうか、君はそう思ったんだね。それは先生が悪かったね」というところから対話をはじめ、地道に関係性を作り直していかなければならない。

決して簡単なことではなく、時間も忍耐も必要ですが、そのような関わり方をしてくださる先生が立花高校にはたくさんいます。

——先生方も、生徒一人ひとりの個性にしっかり向き合っていらっしゃることが伝わってきます。

もちろん、中には厳しい先生もいます。私は、学校に限らず、組織にはバラバラな個性があった方が良いと考えています。

クレヨン一色で描くよりも、色とりどりのクレヨンがあった方が描ける絵の可能性が広がるように、学校に求められるものが多様化している中で、いろいろな先生方の個性が校内に点在している状態の方が理想的だと思うんですよね。

「共通理解」や「共通実践」という名のもとに、先生方の個性を打ち消してしまっていては、すごくもったいない。よく「教職員が皆バラバラで…」と嘆かれる方がいらっしゃいますが、個性がどんなにバラバラであっても、乗っている船が同じ方向に進んでいて、見ようとしている景色がそろっているのであれば、それでいいのではないかと思います。

組織に多様性があれば、AとBどちらがいいかを議論するときに、Cという選択肢が新たに生まれてきたりする。多様性とは、多くの人の合意形成がなされる空間のことを指すと思うので、節度のある「バラバラ」は、私はとても大事だと思っています。

——子どもたちのペースが一人ひとりバラバラであるのと同様に、先生の個性もバラバラであっていい。けれども立花高校として同じ方向に向かっていこうということなのですね。

その通りです。つまり、一人ひとりの個性を打ち消さないことがインクルーシブ教育の礎になるのだと思います。ただ、この「インクルーシブ教育」という言葉は、一般的な解釈が偏っているように感じることがあります。

以前、福岡県のとある教育事務所で、人権教育の実施状況に関する調査結果が公表されたのですが、内容を見てみると、LGBTQ+や多国籍といった、ごく少数の子どもたちへの配慮に関することばかりでした。もちろん、これらは必要なことではあるものの、そもそも人権とは、私にもあなたにも、皆さんに当てはまることであるはずです。

「インクルーシブ教育」という言葉やテーマも同じで、「障がいのある子も一緒に」というときに、「皆が一緒に学べる」ということが大事なのであって、「障がいをのある子」と主語を限定してしまうこと自体に違和感を覚えてしまいます。

「特定の人たちへの配慮」という狭いスポットライトの当て方ではなく、もっと大義的な広いものであるべきではないでしょうか。当然ながら、マイノリティと呼ばれる方々を取り残さないセーフティーネット的な感覚は必要です。

立花高校も、セーフティーネットでありたいという思いで今まで先生方と一緒にやってきました。ですが、最近はセーフティーネットであろうとするよりも、先生にとっても生徒にとっても、皆が安心できるコンフォートゾーン(快適な空間)でありたいと意識するようになりました。

——インクルーシブ教育という言葉の解釈を、「特定の子どもへの配慮」から「全ての子どもに対する支援」に転換する必要がありそうですね。

そうですね。私たちもよく「誰一人取り残さない」という表現をしてしまいがちですが、これは本当は「誰一人取り残されない」だと思うんです。

取り残さないと言ってしまうと、大人目線になってしまう。この空間は嫌だからここから逃げたい、抜け出したいと思っている子たちがいたとして、でも我々大人は「この子たちを取り残してしまっている」と捉えて、どこまでも追いかけてしまいがちです。

そうではないのです。大事なのは、「取り残されない」ことであって、そのためには「ここにいたい/いたくない」という子どもたちの意思が生きる環境にしていく必要があります。「取り残さない」と「取り残されない」。たった一字の違いですが、この違いはとても大きいように思います。

子どもたちの自由をとことん尊重するという覚悟

——立花高校におけるインクルーシブ教育の具体例はありますか?

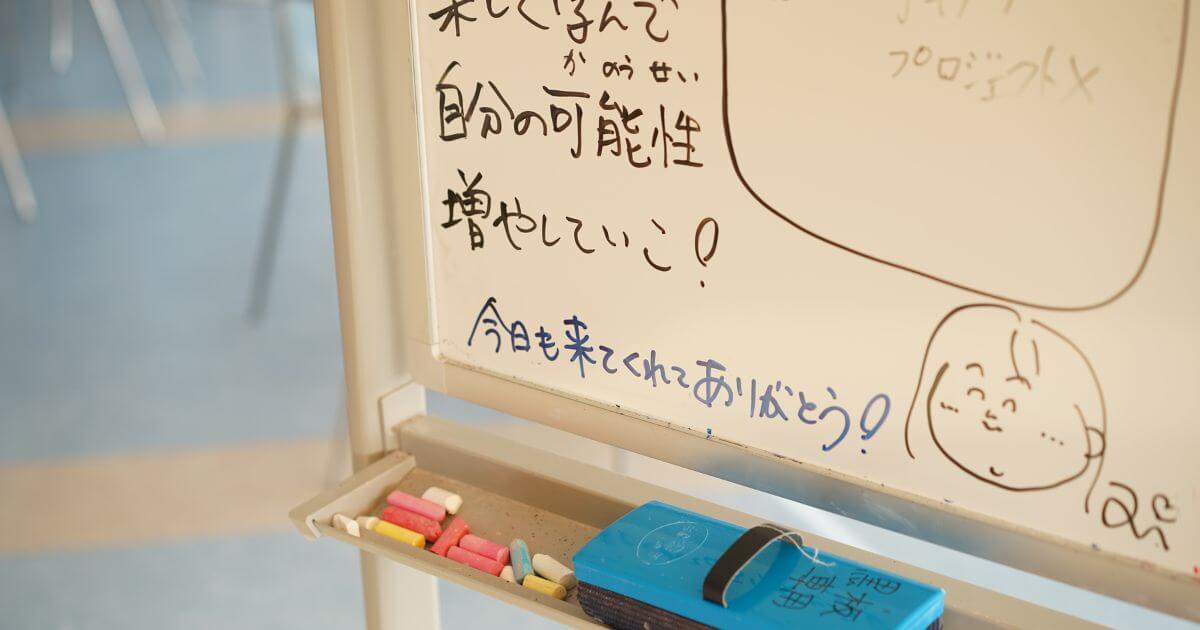

下の写真をご覧ください。立花高校の創立者であり、「一人の子を粗末にする時、教育はその光を失う」という理念を提唱した安部清美が授業をしている、昭和2年の小学校の写真です。授業中だと考えたら、もう崩壊状態ですよね。

安部清美の学級経営は、一人ひとりのやりたいことを尊重するという方針でした。オルガンを弾きたいと言えば弾かせるし、カルタをしたいといえばさせました。ここで学んだ生徒たちは、「先生、あの子たちカルタをしてずるいです。僕たちは勉強しているのに」という言い方をしなかったそうです。君たちはあれがやりたいからやっている、僕らはこれがやりたいからやっているという風に、自他の違いに寛容だったそうです。

だから結果的に、「今日は皆いろいろあると思うけれど、全員でこの作業をしたいと思います」と先生が言えば、皆がちゃんと協力をしていたということが、古い文献の中から見えてきました。

私はこの1枚の写真に、たくさんのヒントが詰まっているような気がしています。インクルーシブ教育や特別支援教育というのは、何か型があって、その型に生徒がはまってくるというよりも、各々のリクエストやニーズが満たされる空間そのもののことなのかなと、この写真を見て思います。

——とても印象的な写真です。各々のリクエストやニーズが満たされる空間をつくるには、どんな実力が先生に備わっていれば良いと思われますか?

一言で言うなら、“開き直り”なのかもしれません。そもそも相手をありのまま認めるということは、自分と違う他者をコントロールしようとしない、他者の価値観に介入しようとしない、ということでもあります。

相手のありのままを認めたくても、ときには「いいわけないやん」と心の中で思うこともありますよね。でも、とことん、その人の自由、その人の人権を尊重する。ここで言う自由とは、「したいようにする、在りたいように在る、生きたいように生きられる」ということです。

自分の自由がこんなに尊重されていると思えれば、それがやがて、他者も自分と同じように尊重されるべき大事な存在なのだと子どもたちが思えるようになっていきます。教育学者である苫野一徳さんの言葉をお借りするなら、自分の自由も大事にされるし、あなたの自由も大事にするという「自由の相互承認」が必要だということです。責任や規則といったものは、自由が保証された先に、自然と生み出されてくるものではないかと思います。

だから、子どもたちの自由、子どもたちの人権をとことん尊重する覚悟が、我々教員には問われているのだと思います。学校にこれだけの自由があるということは、管轄する側からみればある意味怖いことで、受け止める覚悟が必要になると思いますが、結局は、集団の中で自己表現ができるようになることにつながっていきます。

そして、それがやがて、社会で生きていくことにつながるのです。とことん、その人の“らしさ”が生きる空間をつくる。これがインクルーシブ教育の礎になるのだと思うのです。

——最後に、これを読む先生方がインクルーシブ教育や特別支援教育に向き合うにあたり、何を意識するとよいでしょうか。齋藤さんの考えをお聞かせください。

インクルーシブ教育や特別支援教育の主語は、その支援を必要とするご本人です。何よりもまずは本人の意思をしっかりと確認していくこと。そして、それがその子にとって必要な支援なのかどうかという視点で、より多くの人たちと対話をすることが肝心だと考えています。

分離型の教育が良い悪いという議論もありますが、ご本人やその保護者が望むのであれば必要だと思います。ただ、今どこに問題があるかというと、「この子は特別支援学校の方がいいだろう」などと、教員側がそのカードを強引に切ってしまうことです。

それは裏を返せば、教員側にとって教え勝手が悪いからとか、この子がいることによって周りが困っているから、というような理由とすり替えて、特別支援の必要の有無を判断してしまってはいないか。もしそうだとするなら、そちらの方が私は大いに問題だと思うのです。

どんな支援が必要かは、お子さん本人や保護者の方が決めること。自己表現ができないようなお子さんについては、私たち教員が、経験値からベストな方法を推測することになっていくとは思います。ですが、その自分たちの推測というものも、過去の経験をベースにした感覚からくるものです。

今目の前にいる生徒が、かつてのあの子のケースによく似ているからという理由で、同じ判断をすることには私はすごく違和感を感じてしまいます。私たちの推測とは、往々にして的を射ていないことの方が多いものであるということを、我々教員の側がもっと謙虚に知っておくべきだと思います。

<取材:先生の学校編集部/文:管谷 雅紀/写真:芝田 陽介>